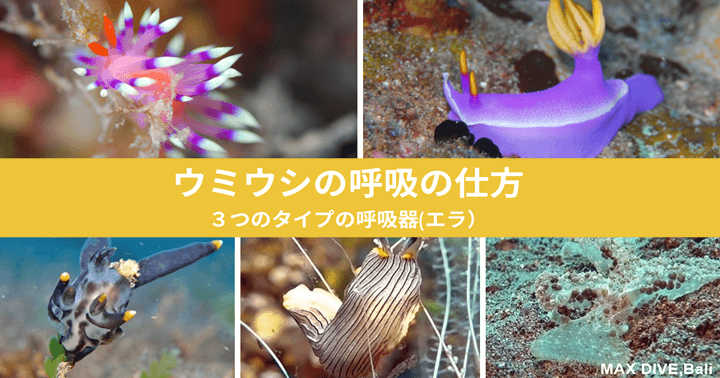

ウミウシの呼吸|ウミウシが持つ3タイプの呼吸器エラ(鰓)

ウミウシの呼吸と鰓(エラ)について深堀してみた。

私達が普段、全く意識せずにしている呼吸。

息を吸えば、酸素は毛細血管を通して体の中に運ばれ、不要な二酸化炭素は口から吐き出される。

我々にとって、呼吸の主役は「肺」

しかし、水中に住む小さな生き物は、往々にして皮膚を通して呼吸をする為、特別に発達した呼吸器官はありません。

肺も毛細血管もないウミウシはどのように呼吸をしているのでしょうか?

(※ウミウシは動脈と静脈を繋ぐ毛細血管が存在しない開放血管系)

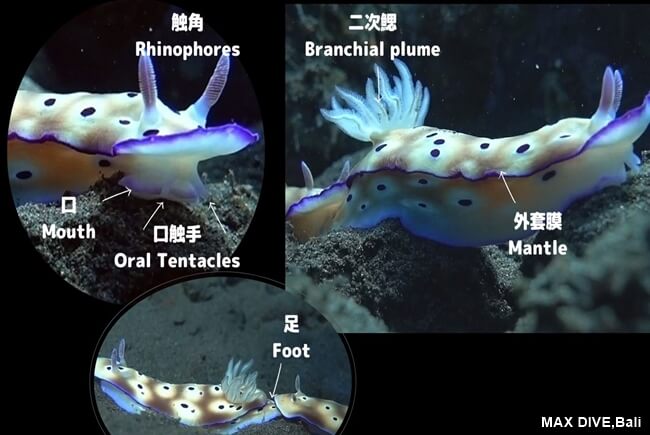

彼らは、海中から取り込んだ酸素を血体腔に送り、鰓(エラ)でガス交換しているんです。

ウミウシは軟体動物の仲間だよね。

魚のような鰓(エラ)があるの?

ウミウシの学名はNudibranchiaで、直訳すると「裸の鰓(エラ)」

魚のような鰓(エラ)はないけど、皮膚が変化してできた二次鰓と呼ばれる鰓があるんです!

ただ、一言に「二次鰓」と言っても、色、形、配置などさまざまなタイプがあります。

ここでは、Theウミウシ(裸鰓目)に属するウミウシが持つ、以下3つのタイプの鰓(呼吸器)をまとめました。

- 二次鰓

- セラタ

- 外套膜と足の間にある呼吸器

ウミウシの代表的な種類と鰓のタイプ

ウミウシ(裸鰓目(らさい)/Nudibranchia)は大きく2つのグループに分けられます。

- ドーリス類:Doridoidea (dorids) :Euctenidiacea

- 枝鰓類:Cladobranchia (cladobranchs)

そして、鰓(呼吸器)は3つのタイプに分けられます。

- 二次鰓

- セラタ(Cerata)

- 呼吸器官が外套膜と足の間にある

ドーリス類は二次鰓があり、枝鰓類はセラタがあります。

例外は、イボウミウシとタテジマウミウシ。

二次鰓を使って呼吸するウミウシ:ドーリス類

ドーリス類は、ウミウシの中で一番大きなグループ。

背側にフサフサした二次鰓があるのが特徴。

ドーリス類のウミウシは、この二次鰓を使って水中の酸素を取り込み、体内の二酸化炭素を排出します。

(例外:イボウミウシの仲間)

二次鰓は生命線:ドーリス類には二次鰓を引っ込ませる種と引っ込ませない種がいる

ドーリス類のウミウシの生命線である「二次鰓」。

刺激を感じると、二次鰓を引っ込ませ外套膜の下に隠す種と、そうでない種がいます。

- 二次鰓を引っ込ませる種:Cryptobranchs

- 二次鰓を引っ込ませない種:Phanerobranchs

例えば、

シンデレラウミウシは刺激を感じると、二次鰓を外套膜の下に完全に隠せます。

Hypselodoris apolegma

一方、

トサカリュウグウウミウシは二次鰓を引っ込めるポケットがありません。

彼らの二次鰓は出っ放しです。

Nembrotha cristata

イロウミウシ科

ニシキウミウシは二次鰓の後ろにホーンのような大きな突起があり、大切な呼吸器(二次鰓)を保護

しています。

Ceratosoma triobatum

下の写真のクボミイロウミウシはポケットの中に二次鰓をしまっているところ。

Hypselodoris lacuna

ブッシュドノエルウミウシは背の高い二次鰓がを持ちます。

Jorunna rubescens

Chromodoris annae

Goniobranchus coi

Hypselodoris katherinae

フジタウミウシ科

ダイバーに人気のミズタマウミウシ属は二次鰓を引っ込ませる事ができません。

その代わり、二次鰓の後ろに二つの大きな指状突起があり、呼吸器を守ります。

Thecacera sp

Polycera sp

Gymnodoris ceylonica

ラメリウミウシ科

Okenia sp

Aegires villosus

Notodoris gardineri

裸鰓目ドーリス(Doridina)類のリスト

| 裸鰓目:ドーリス亜目 上科/Super family | 科 /Family | |

|---|---|---|

| ドーリス(Doridoidea) | ドーリス Dorididae | |

| ツヅレウミウシ Discodorididae | ||

| イロウミウシ(Chromodoridoidea) | イロウミウシ Chromodorididae | |

| アマクサウミウシ Actioncyclidae | ||

| イガグリウミウシ Cadinellidae | ||

| カドリナウミウシ Cadlinidae | ||

| ミカドウミウシ Hexabranchidae | ||

| サガミウミウシ Showajidaiidae | ||

| フジタウミウシ(Polyceroidea) | フジタウミウシ Polyceridae | |

| ラメリウミウシ(Onchidoridoidea) | ラメリウミウシ Onchidoridoidae | |

| センニンウミウシ Aegiridae | ||

| Calycidorididae | ||

| コランベ Corambidae | ||

| ネコジタウミウシ Goniodorididae | ||

| ※例外イボウミウシ(Phyllidoidea) | イボウミウシ Phyllidiidae | |

| クロシタナシウミウシ Dendrodorididae |

セラタで呼吸するウミウシ|枝鰓類・ミノウミウシなど

枝鰓類(亜目)に属するウミウシは、ドーリス類のようにフサフサした二次鰓がありません。

その代わり、さまざまな形をしたセラタという呼吸器が背中にあり、ガス交換を助けます。

面積が大きいので、沢山の酸素を取り込めます。

枝鰓類(亜目):4つの主要グループ(タテジマウミウシ以外はセラタで呼吸)

- ミノウミウシ類(Aeolidina, the aeolids)

- スギノハウミウシ類(Dendronotina, the dendronotinids)

- コヤナギウミウシ類(Proctonotoidea)

- タテジマウミウシ類(Arminina, the arminids)

(例外:タテジマウミウシ類はセラタがない)

ミノウミウシ類(Aeolidina)

ミノウミウシ類は背中に細長い沢山のセラタ(呼吸器)を持ちます。

背側はセラタで覆われ、表面積が大きい分、たくさん酸素を取り入れることができます。

ミノウミウシ類の中でもさまざまな形のセラタがあります。

オオミノウミウシ科 (Aeolidiidae)

リュウキュウカスミウミウシの背側にびっしりと、後方に寝るようにセラタが平に並んでます。

Cerberilla affinis

フジエラミノウミウシ科(Trinchesia)

Trinchesia sp

Tranchesia sp

Trinchesia sp

Flabellinidae科

フラベリーナ科は、背側一面にフサフサしたセラタがあるのが特徴。

Coryphellina exoptata

Coryphellidae sp

Coryphellina delicata

ヨツスジミノウミウシ科 (Facelinidae)

caloria indica

Favorinus tsuruganus

Cratena simba

ホリミノウミウシ科(Eubranchidae)

Eubranchus ocellatus

Eubranchus sp

Eubranchus virginalls

スギノハウミウシ類(Dendronotina )

マツカサウミウシ科(Dotidae)

マツカサウミウシ科は背側にブドウの房のよう形のセラタが沢山あります。

ドーナツマツカサウミウシは、ドーナツのような形のリング状のセラタが背側にあるのが特徴。

Doto sp

Doto sp

Doto greenamyeri

ムカデメリベ科(Tethydidae)

メリベウミウシは特徴あるセラタを持ってます。

背中にある大きくヒラヒラした部分がセラタです。

Melibe viridis

Melive engeli

コヤナギウミウシ類(Proctonotoidea)

Janolidae科

Janolus flavoanulatus

裸鰓目枝鰓(Cadobranchia)類のリスト

| 裸鰓目枝鰓亜目 上科(super family) | 科(Family) | |

|---|---|---|

| スギノハウミウシ (Dendronotoidea) | ナガムシウミウシ Lomanotidae | |

| スギノハウミウシ Dendrontidae | ||

| ムカデメリベ Tethydidae | ||

| オキウミウシ Scyllaeidae | ||

| ハンコッキア Hancockiidae | ||

| ユビウミウシ Bornellidae | ||

| マツカサウミウシ Dotidae | ||

| ハナガサウミウシ (Tritonioidea) | ホクヨウウミウシ Tritoniidae | |

| コヤナギウミウシ (Proctonotoidea) | コヤナギウミウシ Protonotidae | |

| アケボノウミウシ Dironidae | ||

| Janolidae | ||

| ジョウジョウウミウシ Madrellidae | ||

| (オオミノウミウシ小目) (Aeolidioidea) | ||

| ヒダミノウミウシ (Fionoidea) | ヨツマタウミウシ Embletoniidae | |

| ヒダミノウミウシ Fionidae | ||

| ユビワミノウミウシ Abronicidae | ||

| アバタミノウミウシ Apataidae | ||

| コザクラミノウミウシ Coryphellidae | ||

| ソボルイミノウミウシ Cuthonellidae | ||

| ホリモノウミウシ Eubranchidae | ||

| アワユキウミウシ Pinufiidae | ||

| フラベリーナ Flabellinidae | ||

| ケラマミノウミウシ Samlidae | ||

| フジエラミノウミウシ Trinchesiidae | ||

| ユニデンティデ Unidentiidae | ||

| オオミノウミウシ (Aeolidioidea) | オオミノウミウシ Aeolidiidae | |

| ツツイシミノウミウシ Babakinidae | ||

| ヨツ゚スジミノウミウシ Facelinidae | ||

| アオミノウミウシ Glaucidae | ||

| クセニアウミウシ Myrrhinidae | ||

| コガネミノウミウシ Piseinotecidae | ||

| セスジスミゾメミノウミウシ Pleurolidiidae | ||

| ※例外タテジマウミウシ (Arminidae) | タテジマウミウシ Arminidae | |

| マンジュウウミウシ Doridomorphidae |

呼吸器が外套膜と足の間にある種類のウミウシ

ウミウシの中には、背側にフサフサした二次鰓もセラタもない種もいます。

彼らの呼吸器は外套膜と足の間に隠れています。

ドーリス類に属するが、背側にフサフサとした二次鰓がない「イボウミウシ類」

Phyllidia ocellata

枝鰓類に属するが、背側にセラタがない「タテジマウミウシ類」

タテジマウミウシ科に属するウミウシは外套膜と足の間に二次呼吸器があるんです。

Armina comta

ウミウシってどこまでも奥が深い

ウミウシって奥が深いですね。

ウミウシは10種類以上の分類に分けられ、3000種以上存在します。

今回は「The ウミウシ」裸鰓目(らさい)に絞り、ドーリス類と枝鰓類の鰓(呼吸器)についてまとめました。

これに、毒舌目(のうぜつ)を含めると、セラタで呼吸するウミウシはもっといます。

ダイバーの人気のカノコウロコウミウシ、ミヤビウロコウミウシ、ウサギモウミウシを含むオオアリモウミウシの仲間もセラタで呼吸をします。

バリ島には沢山の種類のウミウシがいます

まだまだ追求したくなる点が沢山ありますね。

ダイビングでウミウシを見たら、彼らの生命線である鰓(エア)を見てみて下さい。

陸上と比べ、酸素濃度が極端に低い海中で生活する彼らの秘密が紐解けるかも?

水中で出会う生き物の生態をしると、ダイビングがもっと楽しくなります!

参考:

その他ウミウシのブログ: