マンタとは?謎多き海の巨人の種類・生態・知能・繁殖を解説!

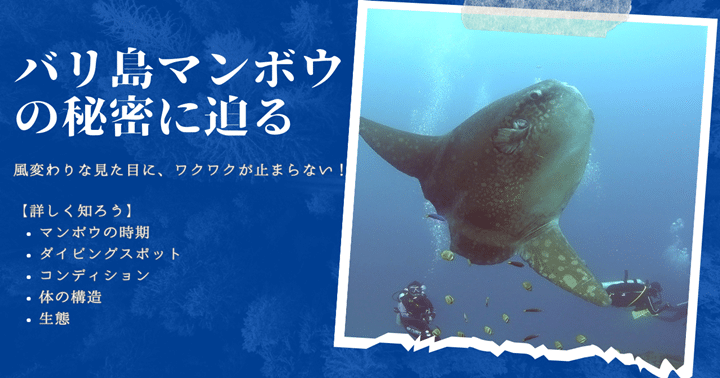

マンタはエイの仲間の中で世界最大級の種です。

その優雅な泳ぎと穏やかな性格から、「海の優しい巨人」として多くの人々を魅了しています。

バリ島では一年中マンタと出会えるため、ダイバーたちに大人気!

マンタはとてもフレンドリーで、人を傷つけることはありません。

むしろ、好奇心旺盛で知能が高いため、多くのダイバーがその魅力に引き込まれています。

水中でマンタが列をなして泳ぐ姿を目の当たりにすると、その圧倒的な存在感に心を奪われることでしょう。

現在、世界中でマンタの研究が進められていますが、まだ多くの謎が残されています。

この記事では、こんな内容をご紹介!

- マンタの基本情報

- 生態や生息地について

- マンタの驚くべき知能レベル

- マンタの繁殖行動

神秘的なマンタの世界へ、一緒に探検してみませんか?

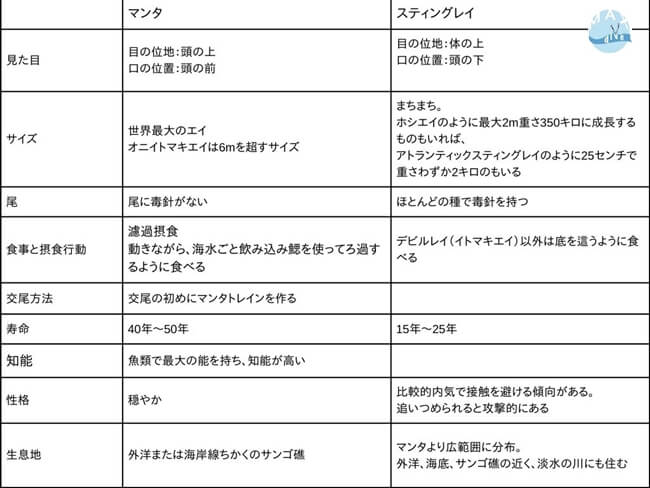

マンタとエイの違い

トビエイ目トビエイ亜目アカエイ科

トビエイ目トビエイ亜目アカエイ科

トビエイ目トビエイ亜目トビエイ科

マンタはエイの仲間ですが、実は異なる科に属し、生態にも大きな違いがあります。

1. 属する分類が異なる

マンタは、トビエイ目イトマキエイ科に属します。

一方、一般的に「スティングレイ」と呼ばれるエイの仲間は、**トビエイ目アカエイ科(アカエイ・ヤッコエイ)やトビエイ科(マダラトビエイなど)**に分類されます。

2. 尾に毒があるかどうか

マンタの尾には毒がありません。

一方、スティングレイの多くの種は尾に毒を持ち、身を守るために攻撃することもあります。

3. 性格の違い

マンタは知能が高く穏やかで、ダイバーに対してフレンドリーな一面も。

一方、スティングレイは内気な性格ですが、危険を感じると攻撃的になることもあります。

4. 生息環境の違い

マンタは外洋やサンゴ礁の近くに生息します。

スティングレイはマンタよりも広範囲に分布します。

このように、マンタとスティングレイは見た目は似ていても、分類・生態・性格・生息地などに多くの違いがあるのです!

マンタとエイ(スティングレイ)の違い

| マンタ | スティングレイ | |

|---|---|---|

| 目の位置 | 頭の上 | 体の上 |

| 口の位置 | 頭の前 | 頭の下 |

| サイズ | 世界最大のエイ (オニイトマキエイ)は6mを越すサイズ | 大きさはまちまち。 ホシエイのように最大2m重さ350kgに成長するのもいれば、アトランティックスティングレイのように25cmで重さわずか2kgのもいる |

| 尾 (毒針) | 尾に毒針がない | ほとんどの種で尾に毒針を持つ |

| 摂食行動 | 動きながら、海水ごと飲み込み鰓を使ってろ過するように食べる (濾過摂食) | デビルレイ(イトマキエイ以外は底を這うように食べる) |

| 交尾方法 | 交尾の初めにマンタトレインを作り、オス連なってメスを追う | |

| 寿命 | 40年~50年 | 15年~25年 |

| 知能 | 魚類で最大の脳を持ち、知能が高い | |

| 性格 | 穏やか | 比較的内気で接触を避ける傾向がある。 追いつめられると攻撃的になる |

| 生息地 | 外洋または海岸線ちかくのサンゴ礁 | マンタより広範囲に分布。 外洋、海底、サンゴ礁の近く、淡水の川にも住む |

| 回遊魚 | 水底でじっとしていることも多い |

の違い

マンタは眠らない?

マンタは回遊性の魚で、多くのエイのように水底でじっとしていることはありません。

では、マンタは眠らないのでしょうか?

実は、マンタは「眠らない」というよりも、じっとして「眠れない」のです。

マンタの呼吸法

マンタは口を開けて泳ぎ、海水に溶け込んだ酸素を常に取り入れながら呼吸しています。

この方法は、ラムジュート換水法(Ram ventilation)と呼ばれ、泳ぎながら海水を鰓に通して酸素を取り込むことで呼吸しています。

泳がなければ酸欠に?

そのため、マンタは泳ぎを止めると酸素を取り込めなくなり、酸欠状態に陥ってしまいます。

最悪の場合、窒息死してしまうこともあるため、マンタは眠ることができません。

このように、マンタは泳ぎ続けることで生きているのです!

エイ・マンタの生物分類階級

| エイ(Batpodae) | |||

| トビエイ目(Order) | |||

| Torpediniformes | シビレエイ | ||

| Rhinopristiformes | ノコギリエイ | ||

| Rajiformes | ガレキエイ | ||

| Myliobatiformes | トビエイ目 | ||

| 亜目(Sub-order) | |||

| Platyrhinoidei | |||

| Zanobatoidei | |||

| Myliobatoidei | トビエイ亜目 | ||

| 科(Family) | |||

| Hexatrygonidae | ムツエラエイ科 | ||

| Plesiobatidae | ウスエイ科 | ||

| Urolophidae | ヒラタエイ科 | ||

| Urotrygonidae | ウロトリゴン科 | ||

| Dasyatidae | アカエイ科 | アカエイやヤッコエイなど | |

| Potamotrygonidae | ポタモトリゴン科 | ||

| Gymnuridae | ツバクロエイ科 | ||

| Myliobatidae | トビエイ科 | マダラトビエイ | |

| Mobuidae | イトマキエイ科 | マンタ | |

| 属(Genus) | |||

| イトマキエイ属 | Mobula alfred | Reef manta ray | ナンヨウマンタ |

| Mobula birostiris | Giant oceanic manta ray | オニイトマキエイ | |

| Mobula hypostoma | Atlantic pygmy devil ray | タイセイヨウイトマキエイ | |

| Mobula kuhlii (eregoodootenkee) | Shorthorned pygmy devilray | ||

| Mobula mobular (japanica) | Spinetail devil ray | イトマキエイ | |

| Mobula munkiana | Munk’s pygmy devil ray | ムンクイトマキエイ | |

| Mobula tarapacana | Sicklefin devil rays | タイワンイトマキエイ | |

| Mobula thurstoni | Bentfin devil ray | ヒメイトマキエイ | |

| Mobula rochebrunei |

マンタとスティングレイの違い:(表)Jpg

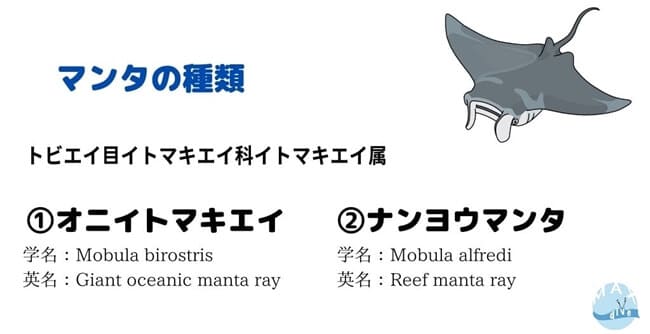

マンタの種類:マンタは2種類いる

かつて、科学者たちはマンタは1種類しかいないと考えていました。

そのため、オニイトマキエイとナンヨウマンタは同じ種だと誤解されていたこともありました。

しかし、2009年に海洋生物学者Andrea Marshall, a Ph.Dによって、マンタには実は2種類の異なる種があることが発見されました。

さらに、2017年の遺伝子検査(DNA)によって、これら2種類のマンタはイトマキエイ(Mobula)に属することが明らかになり、オニイトマキエイ属はイトマキエイ属に統合されました。

イトマキエイ科イトマキエイ属:リスト

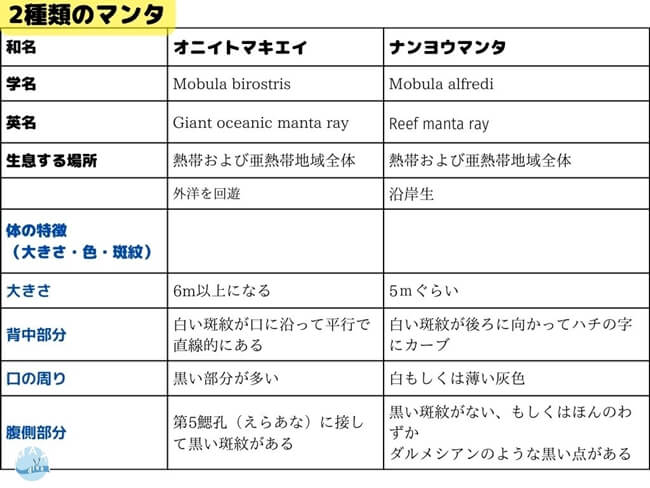

2種類のマンタを比べてみよう:体の特徴や生息地

オニイトマキエイとナンヨウマンタは、外見や行動にいくつかの違いがあります。

最も明らかな違いは大きさ、色、生息地です。

オニイトマキエイは、ジャイアント・マンタとして知られ、世界最大のエイの仲間です。

成長すると全長6メートルを超えることもあり、主にサンゴ礁から離れた外洋に生息しています。

一方、ナンヨウマンタは、オニイトマキエイよりも小さく、最大でも5~6メートル程度です。

彼らは主に沿岸性の環境で、熱帯および亜熱帯地域全体に広く分布しています。

バリ島で見られるマンタは、主にナンヨウマンタです。

彼らはクリーニング・ステーションに集まり、体に付いた寄生虫を取り除いてもらいます。そのため、ダイバーがマンタを観察する確率が高くなるのは、彼らがクリーニング・ステーションに来るタイミングです。

★マンタは、メラニズムにより体全体が黒くなることがあり、このような個体はブラックマンタと呼ばれています。

(ブラックマンタ|マンタが黒くなる理由とその謎を解く)

オニイトマキエイ(ジャイアントマンタ)とナンヨウマンタの違い

| オニイトマキエイ | ナンヨウマンタ | |

|---|---|---|

| 学名 | Mobula birostris | Mobula alfredi |

| 英名 | Giant oceanic manta ray | Reef manta ray |

| 生息地 | 熱帯および亜熱帯地域全体 | 熱帯および亜熱帯地域全体 |

| 外洋を回遊 | 沿岸生 | |

| 体の特徴 | ||

| 大きさ | 6m以上にある | 5mぐらい |

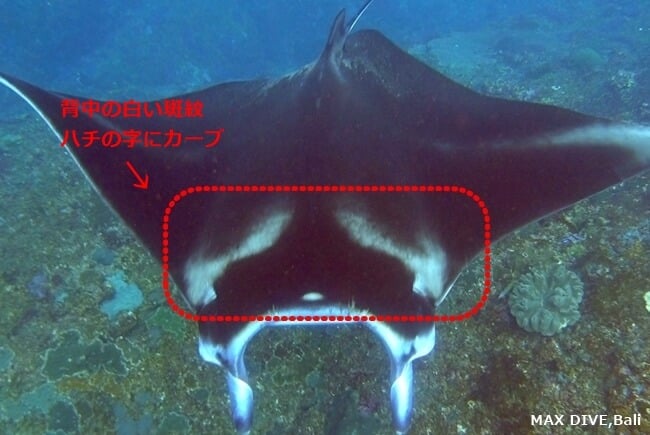

| 背中部分 | 白い波紋が口に沿って平行に直線的にある | 白い波紋が後ろに向かってハチの字にカーブ |

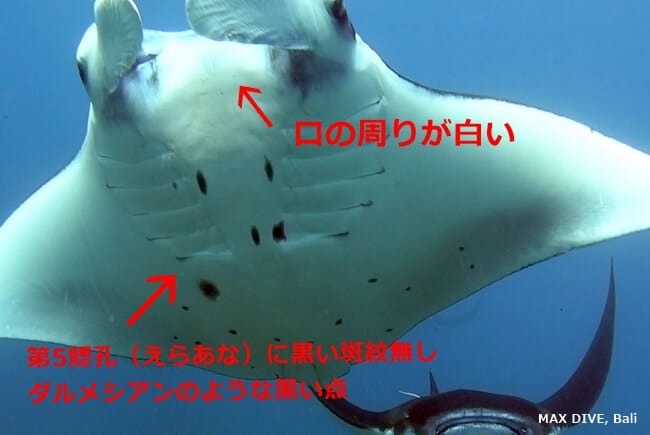

| 口の周り | 黒い部分が多い | 白もしくは薄い灰色 |

| 腹側部分 | 第5鰓孔(えらあな)に接して黒い波紋がある | 黒い波紋がない、もしくはほんのわずか ダルメシアンのような黒い点がある |

2種類のマンタの比較表:Jpg

オニイトマキエイとナンヨウマンタ:見分け方のポイント

オニイトマキエイとナンヨウマンタの見分け方のポイントは以下の3点

- 背中の白い斑紋

- 口の周り

- 第5鰓孔(腹側にある黒い斑紋)

バリ島で見られるナンヨウマンタ

- 背中の色:背中は黒で腹側は白(例外:メラニズムのブラックマンタ)

- 背中の白い斑紋:八の字にカーブした白い斑紋が特徴

- 口の周り:白い色で囲まれている

- 第5鰓孔(えらあな):黒い斑紋がない

- 腹側の模様:ダルメシアンのような黒い点がある

オニイトマキエイ(通称:ジャイアント・マンタ)

- 背中の白い斑紋:背中に白い斑紋が口に沿って平行で直線的にある

- 口の周り:黒い部分が多く、特徴的

- 第5鰓孔:腹側の第5鰓孔に接して黒い斑紋が見られる

マンタは何を食べるの?

マンタの好物は動物性プランクトンで、カイアシ類、アミ(Mysid shrimp), カニの幼虫、エビ、オキアミ、軟体動物の幼虫や魚の卵などを食べます。

どれくらいの量のプランクトンを食べるの?

マンタは週に体重の約12%~13%に相当するプランクトンを食べます。

例えば、体重約450キロのマンタであれば、週に54キロものプランクトンを食べる計算になります。

マンタはどのように獲物を見つけるの?

マンタは視覚と嗅覚を使って獲物を見つけます。

そして、大きな口を開けて海水ごと飲み込み、鰓を使ってろ過するように餌をとります。

口から入った不要な海水は、腹側にある鰓孔(えらあな)から排出。

この食べ方を「濾過摂食」と呼び、ジンベエザメも同じ方法でエサを食べます。

マンタは下あごに歯があるのに、歯を使わず、

濾過摂食(ろかせっしょく)という方法でエサを取るんだね。

なぜマンタは深海まで潜水するの?

2020年3月18日Plos Oneに発表されたニューカレドニア大学の研究結果によると、ナンヨウマンタが前例のない深海まで頻繁に潜水する傾向があることが分かりました。

研究チームは、9つのPSATタグ(衛星タグ)を使用してナンヨウマンタの行動を調査しました。

その結果、タグ付けされた全ての個体が深度300メートルを超える潜水を行い、中には最大672メートルの潜水をした個体もいました。また、最も深い潜水のほとんどが夜間に行われたいたことが分かりました。

では、マンタはなぜ深海まで潜水するのでしょうか?

Lassauces氏によると、表層水に存在する動物プランクトンの量は、ナンヨウマンタを維持するには不十分である可能性があるという仮説を立てています。

つまり、ナンヨウマンタは餌を求めて深海まで潜水するのです。

この研究によって、私たちはナンヨウマンタがどのように深海に適応し、生き残っているかについて知ることができました。

謎多きマンタの知能レベルとは?

マンタの脳は握りこぶしほどの大きさでが、マンタはすべての魚の中で最大の脳と体の比率を持っています。

マンタの脳は握りこぶしほどの大きさでが、魚の中では体に対して最も大きな脳を持っています。

ジンベエザメと比較しても、マンタの脳はジンベエザメの10倍も大きい事が判明しています。

さらに、マンタはすべてのエイの中で最大の前脳を持ち、学習、記憶、感覚統合を担う脳の一部を有していることが分かっています。

マンタは魚類では珍しく大きな脳を持ち、前脳も発達しています。

マンタの研究で世界的に有名なDr. Csilla Ariは、マンタの感覚、認知力、社会的行動をテストする方法を模索し、動物の自己認識能力を図る「ミラー自己認識(MSR)テスト」を試みました。マンタは鏡に映った自分を見てどのように反応するか、その調査結果は意外なものでした。

鏡に映った自分の姿を自己認識する動物は、アジアゾウ、バンドウイルカ、チンパンジーやオラウータンなど、脳の大きな種に限られています。しかし、マンタはこのテストに合格し、自己認識能力を持つことが分かりました。

マンタのミラー自己認識テストはどのように行われたのか

2016 年にDr.Csilla Ariは「オニイトマキエイで鏡を使った実験」を行い、マンタが魚類で唯一自己認識能力を持っていることを明らかにしました。

この実験では、匹のオニイトマキエイを以下の2つの水槽で長期間観察しました:

- 鏡のある水槽

- 鏡のない水槽

その結果、鏡のある水槽にいたマンタは、鏡に映った自分をチェックするかのよにヒレを動かしたり、鏡の前で円を描きながら泳いだりすることが多く見られました。

また、別の科学者は、マンタが鏡の前で泡を吹き飛ばした動画を撮影しています

これらの動きは、自己認識能力がない動物が見せるような社会的相互作用とは異なり、マンタが自己認識能力を持っていること示しています。(※通常、自己認識能力のない動物は、鏡に映った自分の姿に対して、他の動物にとるような社会的・性的・攻撃的な行動をとるようです。)

さらに、2014年にDr. Csilla Ariは「マンタの色の変化」についての研究を行い、

マンタは食後や他の個体に出会うと、背中やお腹、頭部の色が変化することを発見しました。ミラー自己認識テストで、鏡のある水槽にいたオニイトマキエイは、自分の姿を見ても色の変化を示さなかったため、自己認識している証拠と重要視されています。

Dr.Csilla Ariはこれらの結果を基に、オニイトマキエイが自己認識能力を持っていると結論付けてました。

しかし、この結果には異論もあり、ミラー自己認識(MSR)テストの開発者であるGordon G. Gallup Jr.は、鏡の前での異常な動きが単に好奇心や探索行動の兆候である可能性もあると指摘しています。また、このテイスト方法で説得力のある再現可能な証拠をのこしているのは、人間、チンパンジー、オラウータンのみであるとも述べています。

マンタがやってくる『クリーニングステーション』とは

クリーニング ステーションとは、魚たちが体や口、鰓に付いた寄生虫を掃除するために集まる場所のことです。

バリ島で見られるナンヨウマンタは、体に付いた寄生虫を取り除いてもらうため、ヌサペニダにあるクリーニングステーションにやってきます。

ここでは、ホンソメワケベラなど「海のお掃除屋さん」が、マンタの体に付いた寄生虫を食べてくれます。その間、マンタは気持ちよさそうにサンゴの根や岩の上をゆっくり泳ぎます。ホンソメワケベラとマンタは、相利共生にあります。

ナンヨウマンタは多くの場合、同じクリーニングステーションに何度も戻ってくる特徴があり、これがヌサペニダで通年マンタが見られる理由の一つです。

また、マンタがクニーニングステーションに来る目的は、単なるお掃除だけではありません。

実は、交尾が始まるきっかけとなる「マンタトレイン」も、クリーニングステーションで見られることがあります。

このように、クリーニングステーションは、マンタにとっても、海の生態系とっても非常に重要な役割を果たしています。

※なお、オニイトマキエイは世界中の主要な海を泳ぎまわり、クリーニングステーションに訪れる頻度はナンヨウマンタに比べはるかに少ないようです。

マンタの繁殖行動の謎とは?

マンタの繁殖には多くの謎が残されています。

メスのマンタが性成熟に達するには、通常8年~10年かかります。

そして、National Geographicによると、マンタの繁殖速度は遅く、数年に1回、通常は1匹しか子供を産まないと言われています。

マンタの寿命は40年~50年程度だと考えられています。

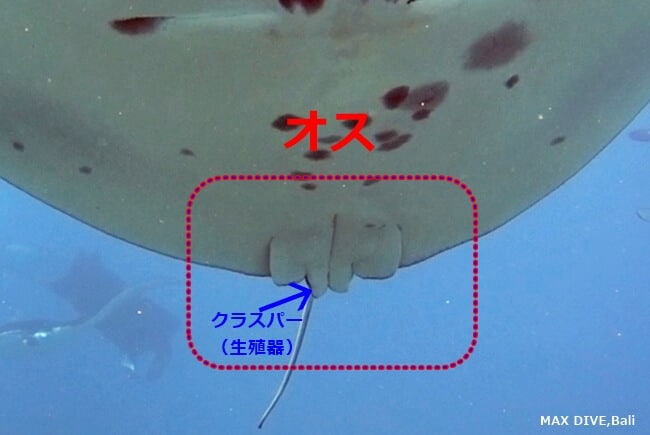

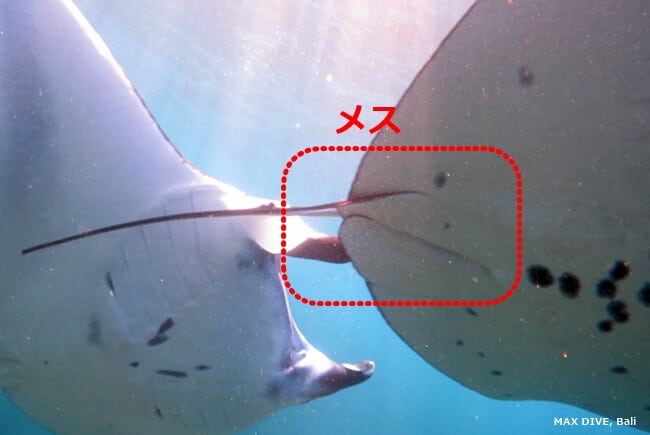

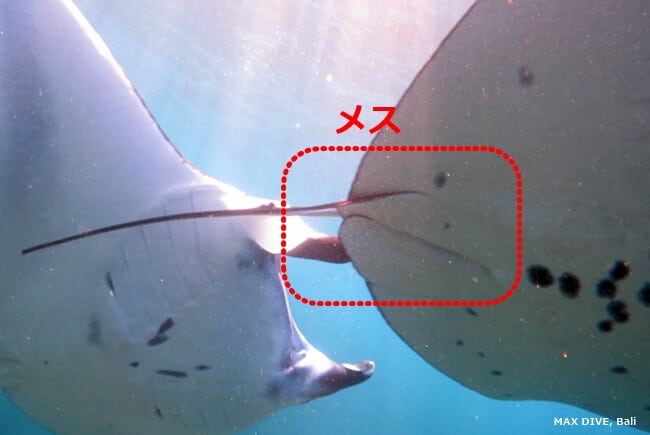

マンタのオスとメスの見分け方

マンタのオスとメスを見分ける方法は、尾の付け根にある生殖器、クラスパーで判断できます。オスのマンタには2本のクラスパーがあり、これが生殖器です。メスのマンタにはクラスパーがないので、尾の付け根の形状で識別できます

マンタの交配プロセス: マンタはどのように求愛するの?

マンタの交配プロセスは、「マンタトレイン」と呼ばれるオスのマンタが列を作って1匹のメスのマンタを追いかけることから始まります。

1 匹のメスが前を泳ぎ、その後るに数匹~数十匹のオスが続く光景は非常に壮大です。

(※画像をクリックするとYoutubeの動画が見られます)

メスのマンタが交尾の準備ができると、

オスのマンタはメスの上を泳ぎ、翼端を掴んでメスが動かないように固定します。

次に、オスはクラスパー(clasper)と呼ぶ生殖器 の 1 つをメスの総排出膣(クロアカ/cloaca)に挿入して、卵子と受精させます。

クラスパーはオスがメスに精子を送るための器官で、腹鰭(はらびれ)の延長部に位置します。

オスには2つのクラスパーがありますが、受精が試みられる際にに使用されるのは1つだけです。

※「メスのマンタがどのようにパートナーを決めるのか」を示す決定的な研究はまだ存在しません。

マンタの妊娠と出産

マンタの妊娠と出産について、National Geographicの記事によると、メスのマンタが性成熟に達するには通常8~10年かかり、この時期になると求愛プロセスが始まります。

マンタは数年ごとに 1 回、通常は 1 匹(まれに2 匹)の子を産む傾向があり、

妊娠期間は約12~13か月。

(※IUCNのレポートによれば、ナンヨウマンタは4~5年に一回出産するとされています。)

マンタの妊娠の初期段階は、腹部の拡大から始まり、これは人間の妊娠と非常に似ています。ただし、人間とは異なり、マンタには胎盤やへその緒はなく、

胎児は母体の体内で別の方法で栄養を取ることになります。

マンタの胎児はどのように栄養を得てるの?

マンタの胎児は、母親の子宮内で子宮液を吸収し、栄養源として利用します!

沖縄美ら海水族館でのマンタの出産と胎児の成長

2009年6月、沖縄の美ら海水族館で、マンタが2回目の出産に成功しました。水族館の研究者によると、胎児は子宮内でリズミカルに呼吸し、口を繰り返し開閉させる行動が観察されたそうです。

※沖縄美ら海水族館:マンタの子宮内胎仔の長期モニタリングに成功!

マンタの出産と赤ちゃんの成長

マンタは卵胎生で、卵を母親の体内で孵化させ、その後体外に産みます。

妊娠期間は約13か月で、卵ではなく赤ちゃんを産むのです。

生まれた赤ちゃんは、大人の小さいバージョンのような形をしており、身長は1.30メートルから1.50メートル程度.

驚くべきことに、この赤ちゃんは1年で体長が2倍に成長し、親の世話がなくても独立して育ちます。

参考:

- Manta Pacific Research Foundation

- Researching manta ray brains: Csilla Ari at TEXxTampaBay

- Rapid coloration changes of mana rays (Mobulidae)

- Laboratory of Csilla Ari, Ph.D.

まとめ|マンタを救おう

オニイトマキエイとナンヨウマンタは、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで、絶滅の危機に瀕している種として認定されています。

- オニイトマキエイは2絶滅危惧種(Endangered)

- ナンヨウマンタは危急種(Vulnerable)

IUCNの2020年の報告書によると、オニイトマキエイの個体数は過去3世代(87年~)で50~79%減少しており、今後も減少が続く可能性があるとされています。

マンタを絶滅へと追い込んでいるのは人間か?

2014年9月にマンタはワシントン条約(CITES)によって、国際取引規制の対象となり、保護が強化されました。

その直後、インドネシア政府は「世界最大のマンタ保護区」を宣言しました。

政府は、「生きたマンタの方が経済的に遙かに高い価値がある」と考え、マンタ観光業への転換を始めました。

この決定により、インドネシアは世界最大のマンタ漁業国から、世界トップのマンタ観光地へと舵を切ることになりました。

しかし、依然として違法な漁業が行われている現実もあります。

コモド国立公園で行われた調査結果からもわかるように、インドネシアやその周辺地域では、地元の漁師による違法漁業が続いています。

マンタは高額な収入源となるため、誤って捕獲された場合でも海に返す習慣などありません。

政府は徐々に意識改革を進めていますが、改善には時間がかかると考えられます。

環境問題の影響

また、インドネシアは「プラスチックごみの問題」にも直面しています。

特にバリ島では、雨季になると大量のプラスチック・ゴミが海に流れ込み、これが深刻な問題となってます。

海に流れ込んだプラスチックはマイクロプラスチックと呼ばれる小さな破片に変わり、

マンタがプランクトンと間違えて食べてしまうことがあります。

さらに、地球温暖化による影響も無視できません。

地球温暖化が原因でプランクトンの減少が進み、マンタの食物供給が減少しています。

マンタはエサを求め、深海まで潜水しなければなりません。

マンタの保護のために

マンタは成長が遅く、数年に1回しか子供を産まないため、乱獲から回復するには時間がかかります。個体数が少ないため、絶滅のリスクが高くなっています

マンタを守るためには、私たち人間の行動を変える必要があります。マンタは知的でフレンドリーな生き物であり、私たちに危害を加えることはありません。彼らを守るために、持続可能な観光業の支援や、環境保護活動に参加することが大切です