バリ島マンボウの秘密に迫る!

バリ島で人気「マンボウ」ダイビング!

バリ島でマンボウに会いたい!

バリ島のマンボウシーズンは7月~10月!

マンボウは、南東モンスーンの影響で発生する湧昇流(ゆうしょうりゅう)と共に現れます。

そこで、マンボウを待ち構えているのは、ハタタテダイたち。

マンボウの体についた寄生虫をお掃除します。

マンボウがゆったりと、気持ちよさそうにクリーニングされてるシーンは、ダイバーのBucket List(死ぬまでにしたいことのリスト)の1つ。

この時期、バリ島には「マンボウ」を見に、世界中からダイバーが訪れます。

それでは、マンボウの風変わりな外見に隠された、秘密を探って行きましょう!

バリ島でマンボウの遭遇率が高いダイビングスポットとコンディション

バリ島でマンボウの遭遇率が高いダイビングスポットは、ヌサペニダ周辺とテペコン・ミンパン周辺にある比較的中級者以上のダイビングスポット。

マンボウって冷たくって深い場所でしか見れないの?

一般的に、マンボウは水温が低く、深い場所で観察されることが多いです。

なぜなら、マンボウの出現と湧昇類には密接な関係があるからです。

湧昇流は、海の深層から冷たく栄養豊富な水を上昇させる現象で、マンボウを引き寄せます。

この時期、マンボウが見られるダイビングポイントは、水温が20℃を下回る日もあり、16℃になる日もあります。

一方で、

ヌサペニダ周辺で比較的水温の高い(24度~27度)北側にもマンボウは出没します。

クリスタルベイの水深9メートルでもマンボウの泳ぐ姿を見ています。

ヌサペニダでマンボウの行動を調査したグループによると、マンボウ出現の約22.7%の変動が水温と深度によるものと説明しています。

残り77.3%は、マンボウと共生する魚(ハタタテダイ、ミゾレチョウチョウウオやタテジマキンチャクダイなど)の存在、クラゲやプランクトンの量、潮流や海流の状態などが影響します。マンボウはまだまだ不思議な生き物ですね。

Ocean Sunfish Researchが、バリで4匹のマンボウ(former Mola Ramse)にポップオフ・サテライト(衛星)タグをつけ、その行動を調査。2016年に発表されたレポートによると、彼らが付けた衛星タグの温度範囲は10度~27.5度と広く。ほとんどの場合、水深250メールより上に生息。(50%が50m~250m、45%が50mより上)。

400mでのデータ観測もありました。

マンボウの種類:バリ島で見られウシマンボウ

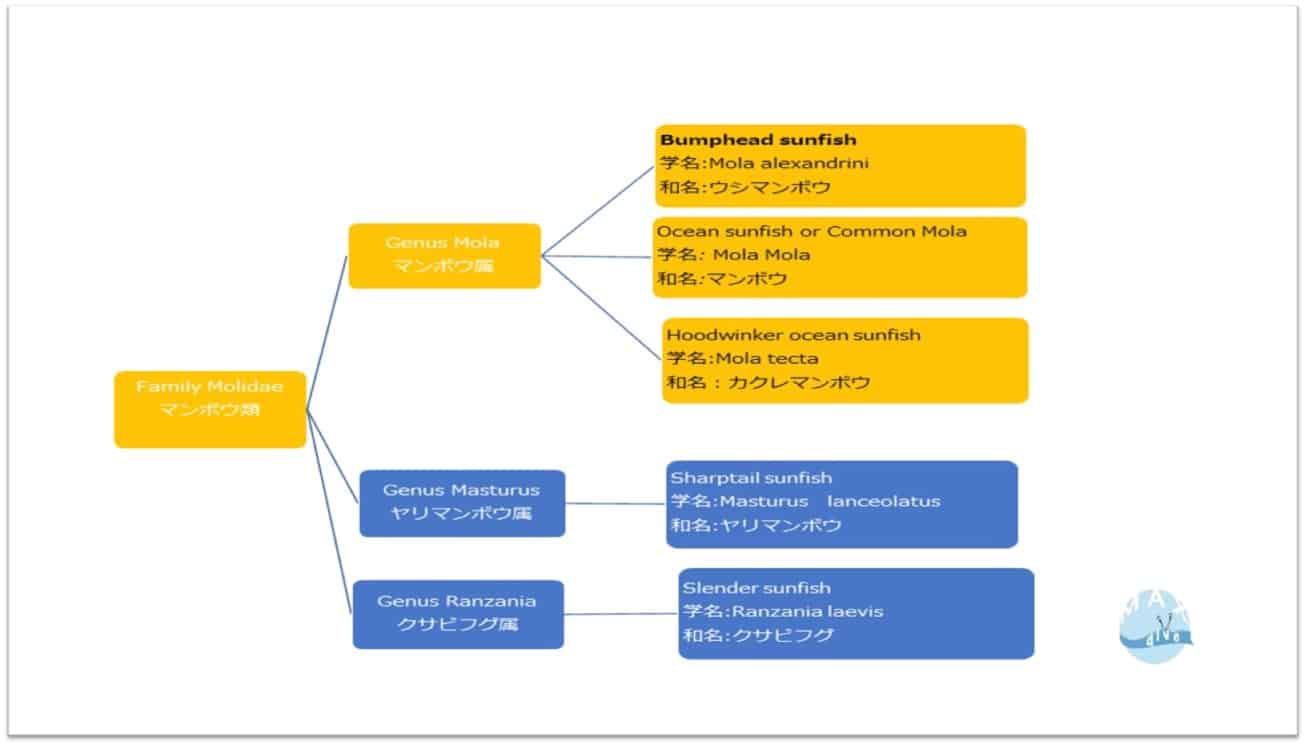

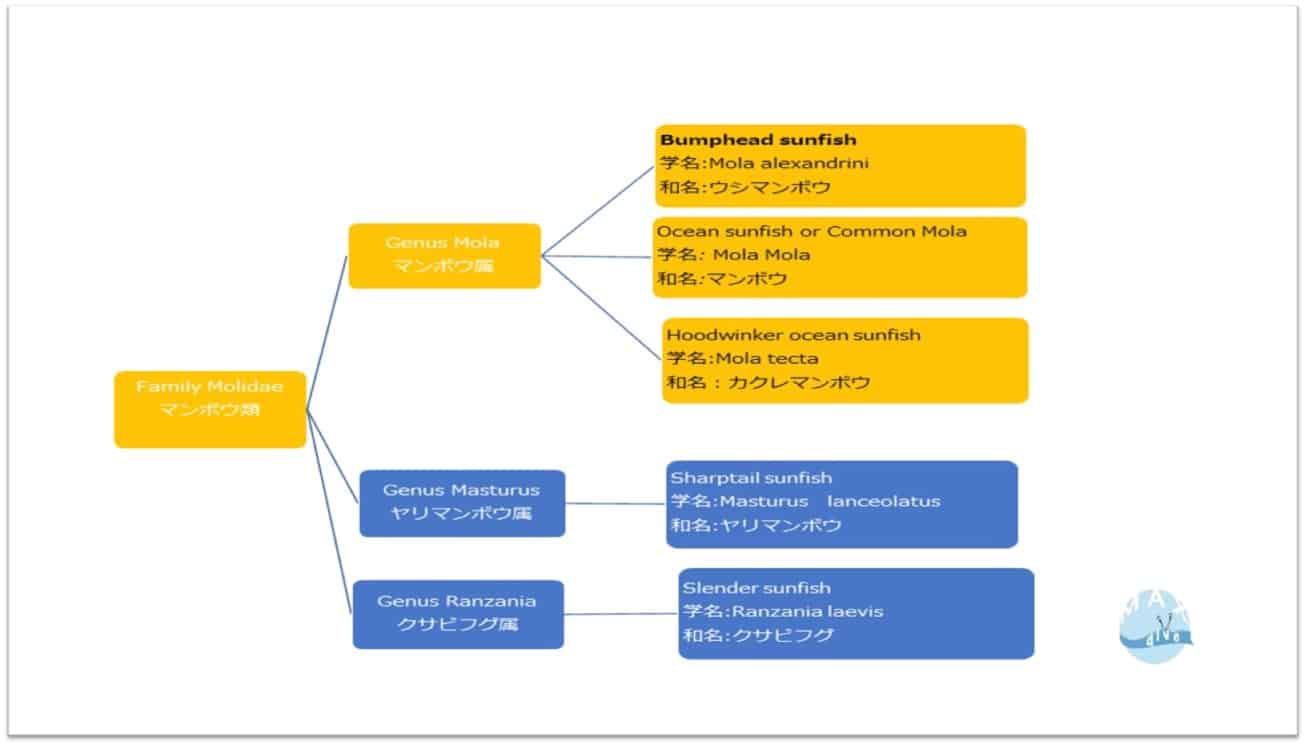

マンボウはフグ目マンボウ科マンボウ属に分類される魚類。

世界最大級の硬軟魚です。

最も近い親戚はボックスフィッシュやモンガラカワハギなどフグの仲間。

サイズは違えども、小さな口が特徴的ですね。

マンボウは3種類

- Bumphead sunfish :学名:Mola alexandrini:和名:ウシマンボウ

- Ocean sunfish or Common Mola:学名 Mola Mola :マンボウ

- Hoodwinker ocean sunfish :学名 Mola tecta和名:カクレマンボウ

そのうち、バリ島で会えるのは「Mola alexandrini・ウシマンボウ」です。

マンボウは北極と南極を除く、世界のさまざまな地域で見られますが、ウシマンンボウは一際大きい!

「ウシマンボウ」と「マンボウ」の違いは?

- ウシマンボウの舵ビレは丸みを帯びているのに対し、マンボウの尾びれはギザギザしているんです。

- ウシマンボウは英語で「bump-head sunfish」という名前の通り、頭の部分にコブっぽい出っ張りがあります。

2014年時点ではバリ島で見られるマンボウはSunfish Resarchの研究者によりMola Ramseyと認識されました。

その後、2017年に研究者達は「この種のマンボウは1839年に既に存在し、Mola Alexandriniとう学名がある」ことが分かり、現在はMola Ramsayiではなく、Mola alexandrnir(ウシマンボウ)と正しく識別されました。

マンボウのユニークな名前の由来

ここでマンボウ「モラモラ」のユニークな名前に隠された由来に触れて見よう。

バリ島では長い間マンボウをモラモラ(Mola Mola)と呼んでいますが、モラモラ(Mola Mola)はマンボウの学名です。

ラテン語でモラは穀物を挽く(ひく)石臼(いしうす)。マンボウの姿が石臼に似ていることが名前の由来。

マンボウの英語名はOcean sunfish。

海洋の日光浴魚?マンボウが水面で日光浴をする習性を反映しています。

そして、フランス語、スペイン語では、Pezluna (月の魚)や Posson lune (月の魚)と呼ばれています。漁師が夜間に水面近くを泳いでいる姿をみて、月の反射と誤解したという伝説に由来しています。

マンボウの特徴的な体のしくみ

マンボウがダイバーに人気の秘密は、その大きく風変わりな見た目でしょうか?

愛嬌たっぷりですよね。

マンボウは他の魚と違った体の構造をしていています。

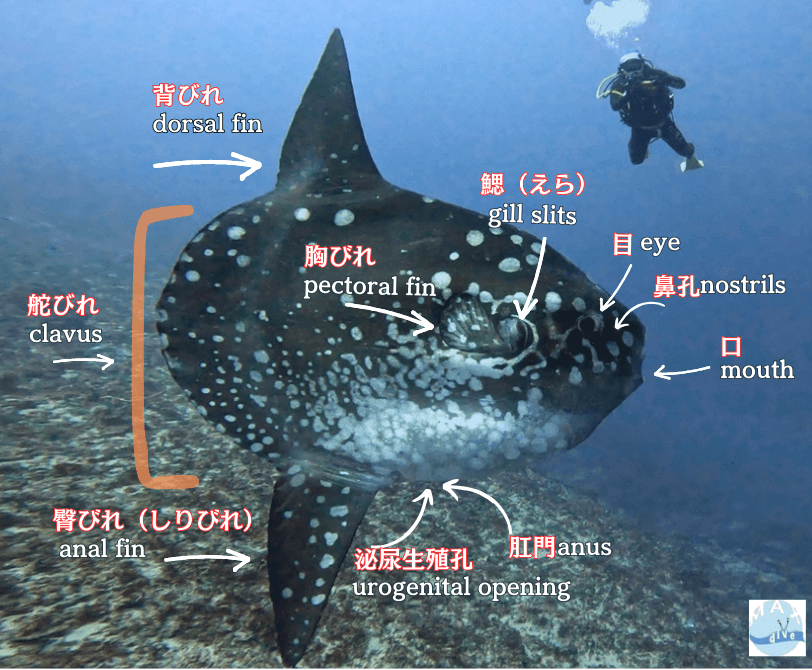

マンボウの体の特徴は大きな体、長く伸びたヒレと小さな口!

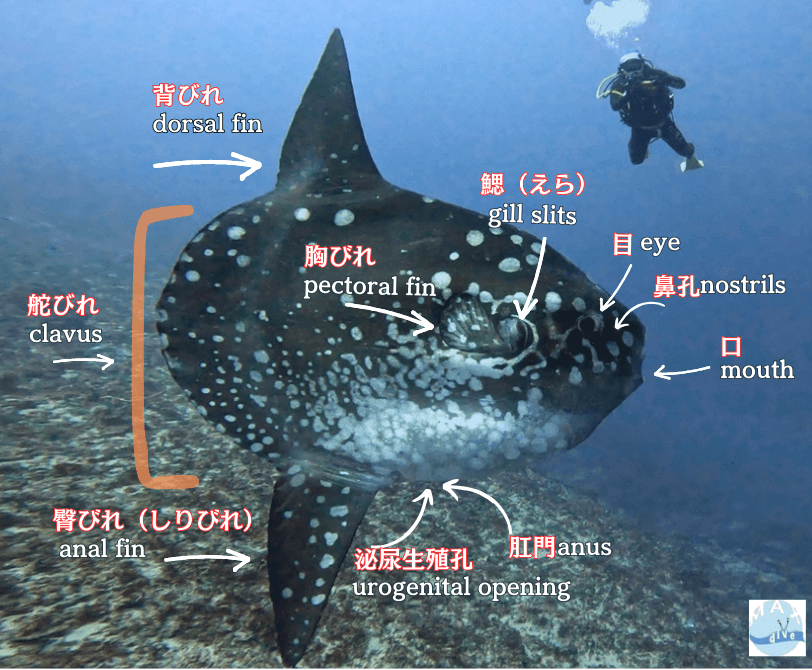

マンボウの体の特徴

| 大きく長い、背ひれと尻びれ | 大きな背びれと長い尻びれを左右同時に振って泳ぐ |

| 尾びれがない | 進化の途中で尾びれを無くし、その変わりに舵びれ(Clavus)がある |

| 小さな胸ビレ | |

| 小さな口 | マンボウの口は開きっぱなし |

| 丸い目 | ・目の周りにしっかしした筋肉があり、瞬きできる。 ・目が顔の横にあるので、全体を見渡すことができない |

| 鰓(エラ) | 胸鰭の近くにある |

マンボウは他の魚と違う珍しい運動器官がある

一般的に魚は骨で支えられ、筋肉を使い、ヒレを動かして泳ぎます。

筋肉は、体を動かすエンジンみたいな役目です!

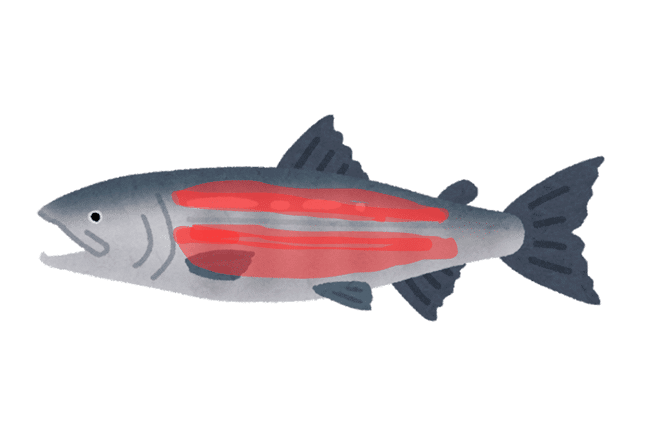

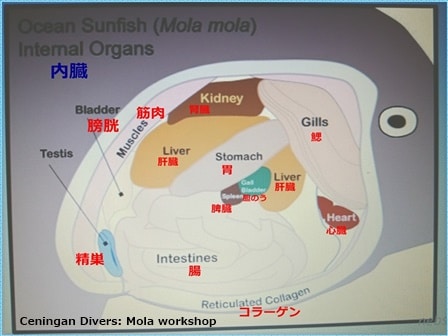

魚には3タイプの筋肉がありが、マンボウには骨格筋/axial muscle(体側筋)がありません。

※体側筋肉とは、魚の軀幹部(くかんぶ)と言われる胴部~尾部にかけて発達している筋肉で、通常我々が美味しく食べている部分です。

マンボウは体側筋がない代わり、大きな背びれと尻びれを動かすために必要な、発達した筋肉があります。

(属に言うエンガワ)

マンボウは海の低層と表層を効率よく往復するために、お大きな背ビレと尻びれを進化させ、それを左右に振る事で促進力を得ています。

なので、マンボウは、他の魚が泳ぐ時に必要な体側筋は必要ないのでしょうか?

魚の筋肉:

①平滑筋:消化管、血管などの内臓器官の壁など

②骨格筋(体側筋肉と血合筋肉):魚肉と称される筋肉のほとんどの筋細胞

③心筋:心臓壁にみられる筋肉

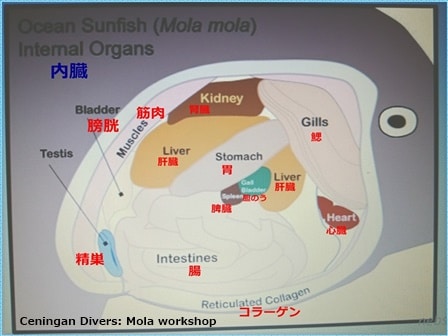

マンボウは浮き袋なしで泳げるの?

一般的に魚は、中性浮力をとるために必要な浮き袋が内蔵にあります。

ほとんどの硬骨魚(硬骨魚)は、内臓の中に浮力調整するために必要な袋を持ってます。

しかし、マンボウにはこの器官がありません。

では、彼らはどのように浮かんでいるのでしょうか?

マンボウは、軟骨と厚い皮下にあるゼラチン状の層よって自然な浮力を保っています。

また、彼らは鰭(エラ)を横に動かすことで、ホバリングするような動きを行います。

マンボウの内臓はココナッツ形

マンボウの面白いのは、内臓部分がココナッツみたいな形をしていているので、一部の科学者の間で、オーシャンココナッツって呼ばれているそうです。内臓は体の前方部分にあり、体全体の1/3を占めているんです。

興味深いのは、とっても薄い皮膚の下にあるコラーゲンの厚い層。この組織の機能は臓器の保護として想定されていて、まだ誰も確信していないそうです。

マンボウの脳は小さい

マンボウの脳は肝臓のサイズより小さいようです。

例えば、2000キロの個体でも、脳の重さは5グラム未満。

魚類で一番大きな脳(脳と体の比率)を持つのはマンタで、学習、記憶、感覚投稿があるとも言われています。

マンボウに肋骨や背骨はあるのか?

マンボウには、、肋骨(ろっこつ)はありません。

脊椎(せぼね)の数は16個で、どの魚より少ないです。マンボウの骨格の大部分は軟骨で構成されています。

くちばしのような口は永久に開いたまま。

マンボウの不思議な生態

マンボウは驚くべきことに、その愛らしい外見からは想像できないほど小さく生まれ、成長すると巨大な姿に変貌します。メスは一度に膨大な数の卵を産む一方で、その卵のサバイバル比率は謎に包まれています。

さらに、マンボウの日常の行動パターンも含め、この生き物は未だ解き明かされていな多くの謎に包まれた存在です。

マンボウは3億個の卵を産み、幼生のサイズははずか2.5ミリ

驚くことに、メスのマンボウは3億個ほどの卵を産むと言われています。

これは、脊椎動物の中で最も多い数です。

ただ、その生存率は約1%以下とか0,0003%とか言われ、かなり低いようです。

マンボウはパートナーを見つけるのが困難なため、見つけた時は交尾を最大限に活かし、一度に沢山の卵を産むのでしょうか?

ただ、これらの卵のサバイバル比率は低いかもしれません。

ハッチアウトしたばかりのマンボウは、星のおような形状で長さわずか2.5ミリ、重さは1グラム未満です。

信じられないことに、これが成長して1,000キロに達します。

世界で最大のマンボウは2,743.78キロで、これはSUV車と同じぐらいの重さです。

マンボウは1日に約1キログラムずつ体重をふやしていると考えられます。

マンボウの食生活:マンボウの好物とユニークな食べ方

マンボウはクラゲ、藻類、動物プランクトン(主に、ゼラチナスゾウプランクトン)を食べます。

マンボウは非常に強い顎(あご)を持っています。餌は噛むことはなく海水と一緒に吸い込み、

喉の奥にある歯 (咽頭歯/いんとうし)で細かく砕く。

その後、餌と一緒に吸い込んだ海水は吐き出すらしい。

栄養不足にならないよう、ものすごい量を食べます。

一説によると、1日に体重の1〜3%摂取する必要があるようです。

マンボウの共生関係

水中で見られるマンボウの行動の1つに、「クリーニング・シーン」があります。。

マンボウの体の中や表面には約50種類の寄生虫がついていて、それをお掃除するのが、

ハタタテダイ、ミゾレチョウチョウウオ、タテジマキンチャクダイ達や海鳥です。

クリーナーフィッシュとマンボウは相利共生関係にあります。

彼らはマンボウの体に付いた寄生虫をお掃除しながら食べているんです。

マンボウは、体に付いた寄生虫を振り払うために猛スピードで水中を移動し、水面へ飛び跳ねることもあるんです。バリで見たことはありませんが、カモメがマンボウをクリーニングしている姿、見てみたいですね。

マンボウの垂直な動きと謎めいた行動

マンボウは深海に餌を求めて数百メートルも潜ります。

巨大なマンボウは、深層の冷たい水に耐えるために特別な温度調整機能を持っていると言われています。

ただし、体が冷えすぎると、海面に浮上して「日光浴」をすることで、再び体を温めるようです。

この「熱再充電」をすることで、マンボウは1日の中で何度か上下の動きを繰り返します。

Ocean sunfishによると、25匹のマンボウに行われたタグ付け調査では、マンボウは昼間に深いところで過ごし、夜には浅い水域に移動する傾向が見られました。この調査で、最大844メートルの深さまで移動したマンボウも報告されています。

2017から2018年にかけて台湾で行われた調査でも、

タグ付けらえたマンボウの72%以上がをサーモクラインの下で昼間を過ごし、夜間は混合層で生息していたことが示されました。

台湾東部でタグ付けられたマンボウは、148日後に東シナ海に向かって移動し、その後台湾南部南下、タグは、宮古島付近で取り外されました。

一方で、カリフォルニア南部での調査によれば、マンボウは1日に最大26kmの距離を移動し、ほとんどの時間を水面近く(50メートルより浅い)で過ごすと推定されています。

しかし、台湾での調査では、このような結果が見られなかったとされています。。

マンボウの行動にはまだ多くの謎が残っていますね。

マンボウが絶滅危機に・・・

マンボウはまさに秘密に包まれ、不思議な魅力を持つ生き物です。

その大きな体と特徴的な外見は多くのダイバーたちを引き付けます。

しかし、残念ながら、マンボウは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて絶滅危惧カタゴリーの危急(Vulnerable)に指定され、マンボウの個体数の減少が懸念されています。

最近の調査では、マンボウの個体からマイクロプラスチックが回収されたという報告もあります。

これは、海洋の環境問題がマンボウに与える影響を示します。

マンボウについて知識を深めることで、彼らとの出会いがより感動的になり、その保護への意識が高まります。マンボウの優雅でおおらかな性格を理解することで、我々はより優しい気持ちで海の生態系に寄り添うことができるでしょう。

絶滅危機にあるマンボウの未来を考えると、私たち一人一人の努力が大切です。

海洋環境への意識を高め、持続可能な行動を心がけることが、マンボウを含む多くの生き物たちの未来を守る一環となります。

マンボウダイビング MAXDIVE的 行動規範:Code of Conduct

下記が理解できているダイビングショップとダイビングを行うとマンボウ観察時間がぐっと伸びます。

- マンボウへは常にゆっくりアプローチ

- マンボウ真上から潜行していくと直ぐマンボウは逃げてしまいます!

- クリーニング行動に入る前後はクリーニングがはじまるまで近づこうとしない

- クリーニング行動中にいる時でも、3mは距離をおく(リサーチ対象時は除く)

- クリーニング中ではないが、マンボウがリーフの方へ近づこうとしている時は、遠目から見守る

- 触れようとない。餌付けはしない

- マンボウが驚くので、マンボウの後方や真上では泳がない

- マンボウの下で泳がない。ダイバーの吐く泡がマンボウを邪魔してしまいます。

- マンボウの泳ぐ方向を妨げない(ブロックしない)

- 写真を撮る時フラッシュは極力使用しない(リサーチ対象時は除く)

- 他のダイバーのことを配慮して写真を撮る。マンボウを独占しない

- ガイドの指示にしたがい、マンボウ遭遇時は観察時間をぐっと長く出来るようにしましょう♪

参考:

- Georgina Hay・Mola Mola Workshop

- Bali Ocean Sunfish Research Project

- First evidence of microplastic ingestion in the ocean giant sunfish (Mola mola)

- Horizontal and vertical movement patterns of sunfish off eastern Taiwan

- 【内部形態】フナの筋肉の種類と動き