魚の共生|海の生態系を知るとダイビングがもっと楽しくなる!

ダイビングで水中世界を探検すると、さまざまな魚たちの暮らしを垣間見ることができます。

例えば、巨大マンボウやマンタをお掃除する小さな魚たち。 ジンベエザメにぴったり寄り添うコバンザメ。

イソギンチャクを住処とするクマノミもいれば、カモフラージュの達人ともいえる小さなエビやカニもいます。

彼らは周囲に溶け込み、じっくり観察しないと見つけるのが難しいほどです。

では、美しサンゴ礁の海で暮らす魚たちは、一体どんな関係を築いているのでしょう?

そう考えると、ますます興味が湧いてきますね。

ダイバーとして海の生き物たちと上手に関わるために大切なのが、「魚の社会」を知ること。

これは、水中写真を撮る上でも重要なポイントになります。

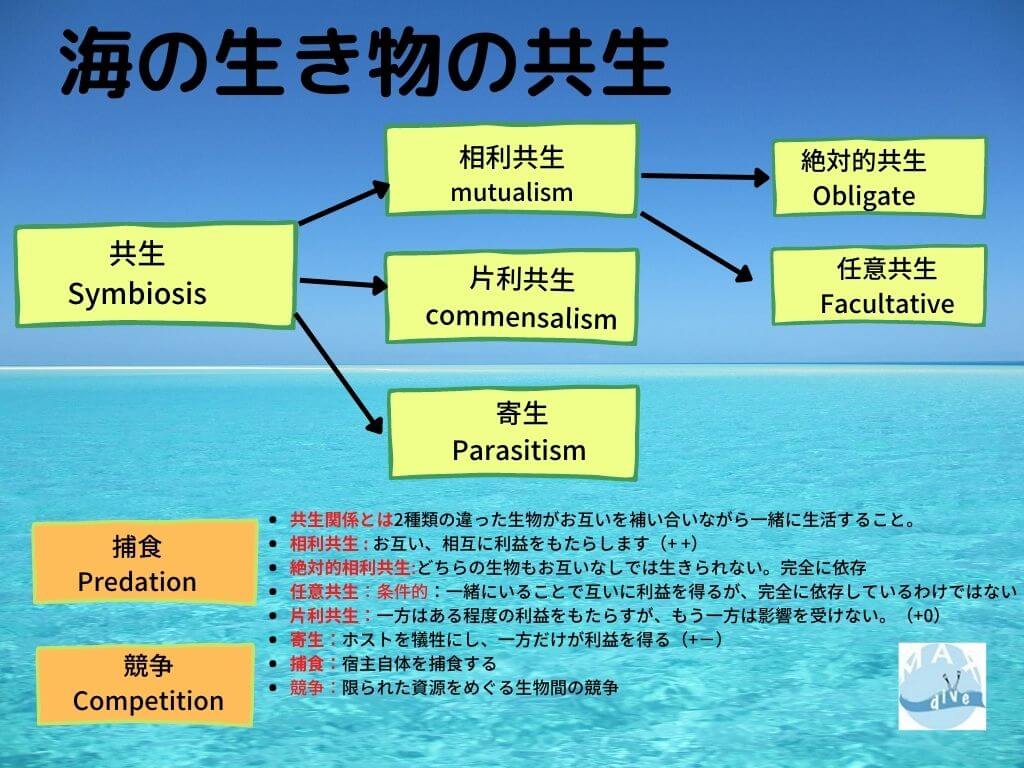

海の生き物たちは、「共生」「捕食」「競争」など、複雑に絡み合った関係を持っています。

ただ美しだけでなく、ときに奇妙で残酷な側面も。

ここでは、バリ島のダイビングで会える生き物を例に、「魚の共生関係」について深堀りしていきます。

魚の共生とは|共生関係の分類

魚の世界でいう「共生」とは、異なる種の生き物同士が、お互いの足りない部分を補い合いながら生活する関係のことです。

なんだか、仲睦まじい姿を想像しがちですが、実際の共生関係はさまざまな形があります。

魚の共生関係の分類

魚の共生関係は、大きく3つに分けられます。

- 相利共生(Mutualism)

お互いにに利益をもたらす関係(+ +) - 片利共生(Commensalism)

一方は利益を得るが、もう一方は影響を受けない関係。(+0) - 寄生(Parasitism)

ホスト(宿主)を犠牲にし、一方だけが利益を得る関係(+−)

共生と食物連鎖の関係

共生関係は、海の生態系における「捕食」や「競争」とも結びついています。

- 捕食(Predation)

一方が他方を餌として捕食する関係 - 競争(Competition)

限られた資源をめぐって生存競争をする関係

それでは、次に「魚の相利共生」について詳しく見てみましょう!

魚の相利共生とは|絶対的相利共生と任意共生

まずはじめに、「相利共生」についてです。

「相利共生(Mutualism)」とは、異なる種の生物が一緒に生活し、互いに利益を得る関係を示します。

相利共生には、主に絶対的相利共生と、任意共生の2種類があり、生存のために依存しているかどうかで分けられます。さらに細かく分けると、一方的相利共生という分類もあります。

- 絶対的相利共生(Obligate mutualism):Obligate for both partners

両者が完全に依存し、お互いなしでは生きられない関係

の関係 - 任意相利共生:条件的(Facultative mutualism):

一緒にいることで互いに利益を得るが、完全に依存しているわけではない。

テッポウエビとハゼの関係。ハゼは巣穴を作る能力がないため、テッポウエビの巣穴に依存。

しかし、テッポウエビはハゼの見張りがなくても穴は掘れる。 - 一方的相利共生(Obligate for one partner)

一方の生物は相手に完全に依存しているが、もう一方は依存していない関係

クマノミとイソギンチャクの関係。クマノミはイソギンチャクなしては生きられないが、イソギンチャクはクマノミがいなくても生存可能。

魚の相利共生関係|9例ご紹介

相利共生にはさまざまな事例があります。以下に代表的な9例をご紹介します

| 相利共生9例 Mutualism | |

|---|---|

| サンゴと褐虫藻 | 絶対的相利共生:Obligate mutualism |

| クマノミ類とイソギンチャク | 相利共生(一方的相利共生)という見方が一般的だが、 片利共生という意見もある。 |

| アカホシカニダマシとイソギンチャク | イソギンチャクは安全な住処を提供。 アカホシカニダマシはイソギンチャクをお掃除? |

| ヤドカリとイソギンチャク | ヤドカリはイソギンチャクを付けることで、捕食者から身を守りす。 イソギンチャクはヤドカリに付くことで、楽に移動でき、ヤドカリの食べかすから栄養をもらいます。 |

| キンチャクガニとイソギンチャク | キンチャクガニは毒のあるカニハサミイソギンチャクを両方のハサミに付けて敵から身を守ります。 イソギンチャクはキンチャクガニが食べた残骸を栄養源にします。 |

| ハゼとテッポウエビ | ハゼはエビが掘る穴の見張り番。 ハゼの糞(フン)はエビの栄養源。エビはハゼに隠れ家となる巣穴を提供。 |

| ホンソメワケベラと大きいな魚 | ホンソメワケベラは大きな魚に付いた寄生虫を食べながら彼らの体を掃除。 両方にメリットはあるが、お互いに依存しない任意共生関係(Facultative mutualism) |

| クリーナーシュリンプと魚 | クリーナーシュリンプは魚に付いた寄生虫を食べながら掃除。 両方にメリットがあるが、お互いに依存しない任意共生関係(Facultative mutualism) |

| マンボウと海鳥・ハタタデダイ | 海鳥やチョウチョウウオはマンボウの体に付いた寄生虫を食べながら掃除します。 |

サンゴと褐虫藻(かっちゅうそう)の絶対的相利共生

ヌサペニダ周辺には、バリ島で最も美しいサンゴ礁が広がっています。

その美しいサンゴ礁を形成しているのが、造礁サンゴという種類のサンゴです。

そして、造礁サンゴと相利共生関係にあるのが、褐虫藻(かっちゅうそう)という植物プランクトン(藻類)です。

サンゴは、褐虫藻を細胞内に共生させ、安全な住処を提供します。

褐虫藻はサンゴの細胞内で光合成を行い、その際に余った光合成産物を宿主(サンゴ)に供給します。

サンゴの栄養源は、褐虫藻から得る光合成産物と、自ら捕食する動物プランクトンです。

サンゴが捕食した動物プランクトンは、実は褐虫藻の栄養源にもなっているんです。

- サンゴのメリット

褐虫藻が光合成で作りだした産物、糖類やアミノ酸を受け取り、栄養源とする - 褐虫藻のメリット

サンゴの細胞内に共生することで、外敵や環境変化から守られる。

サンゴの排泄物に含まれているリンや窒素を栄養源として活用

サンゴと褐虫藻:

どちらが欠けても、お互い生きていけないんだね。

そう。この関係が絶対的相利共生と呼ばれるものです!。

クマノミの仲間とイソギンチャクの相利共生

クマノミとイソギンチャクの関係は、魚の相利共生で有名です。

世界中に1000種以上のイソギンチャクが生息しますが、クマノミ類はそのうちの10種類にしか住んでいません。

現在、約28種類いるクマノミの仲間は、それぞれお気に入りのイソギンチャクに住んでいます。

(バリ島で会えるクマノミの面白生態)

- クマノミのメリット

クマノミ類は毒針(刺胞)を持つイソギンチャクの周りに住むことで、外敵から身を守ります。 - イソギンチャクのメリット

イソギンチャクはクマノミが住むことで、掃除してもらったり、酸素や餌をもらったりします。

また、イソギンチャクが成長するには、体内に住む褐虫藻(かっちゅうそう)が光合成をする必要があります。クマノミが近くにいると、イソギンチャクは外敵を心配せずに褐虫藻に光合成をさせることができ、さらにクマノミの排泄物が褐虫藻の栄養になることもわかっています。

イソギンチャクとクマノミは、「片利共生」説もあるの?

片利共生説

クマノミとイソギンチャクの関係が「相利共生」ではなく「片利共生」と考える説もあります。

例えば、クマノミがイソギンチャクの卵を食べることや、空腹時にイソギンチャクの触手を食べることがあるからです。

それでも、クマノミとイソギンチャクの関係は、やはり共生のメリットが多いことから、相利共生と考えるのが一般的です。

動画:

カクレクマノミとセンジュイソギンチャクの共生

ハナビラクマノミとセンジュイソギンチャクの共生

クマノミの赤ちゃんとサンゴイソギンチャクの共生

カクレクマノミとシライトイソギンチャクの共生(パダンバイの動画の一部)

アカホシカニダマシとイソギンチャクの相利共生

イソギンチャクに住むのはクマノミ類だけではありません。

アカホシカニダマシも、イソギンチャクに住み、共生しています。

彼らは、ハタゴイイソギンチャクやセンジュイソギンチャクなど、大きなイソギンチャクを好んで住処にします。

- アカホシカニダマシのメリット

クマノミ類は毒針(刺胞)を持つイソギンチャクの周りに住むことで、外敵から身を守ります。

(また、イソギンチャクの表面についた食べ物のくずや粘液を食べ、栄養補給?) - イソギンチャクのメリット

アマホシカニダマシに宿を提供することで、お掃除してもらう。

動画:ハタゴイイソギンチャクと共生するアカホシカニダマシとセバエアネモネフィッシュ

ヤドカリとイソギンチャクの相利共生

バリ島トランベンやアメッドのマクロポイントでダイビングすると、変わったカニを数多く見ます。

英語でデコレータークラブ (Decorator crab)と呼ばれ、体にイソギンチャクや海綿(スポンジ)を付けてます。

上の写真はイソギンチャクを身に付けたヤドカリ。

(※全てのヤドカリとイソギンチャクが共生するではないようです。一部のヤドカリが特定の種のイソギンチャクと共生関係を築いているようです。お互い相性があるようです。)

- ヤドカリのメリット

イソギンチャクを付けることで、ヤドカリは捕食者(タコなど)から身を守ります。

タコはイソギンチャクが持つ刺胞毒が嫌いなんです。 - イソギンチャクのメリット

イソギンチャクはヤドカリに付くことで、楽に移動でき、ヤドカリの食べかすを栄養源にもします。

他にも、こんな変わったデコレータークラブがいますよ。

(動画はこちら)

ハゼとテッポウエビの相利共生

エビはハゼに隠れ家となる巣穴を提供し、ハゼはエビが安全に巣穴を掘れるよう見張り番をします。

- エビのメリット

ハゼが外敵を警戒してくれるため、安全に巣穴をほった生活できる。

ハゼと一諸にいることで、捕食者に襲われるリスクが減る - ハゼのメリット

エビが巣穴を掘ってくれるので、ハゼは隠れ家を確保できる。

外敵が来たら素早く穴に隠れられる

一説によると、ダテハゼは巣穴の外では糞(フン)をしないようです。

ダテハゼが巣穴の中でしたフンはエビの貴重な栄養素になっているようです。

キンチャクガニとイソギンチャクの相利共生

(動画はこちら)

ダイバーに人気のキンチャクガニ。

ボンボンガニ、チアリーダー、ボクサークラブとも呼ばれていますね。

キンチャクガニがハサミに付けているは、カニハサミイソギンチャク(Bunodeopsis prehensa)という毒のあるイソギンチャクです。

キンチャクガニは、ポンポンみたいなカニハサミイソギンチャクを付けて振り回すことで、捕食者から身を守っているんです。また、イソギンチャクの触手を利用して餌も集めています。

キンチャクガニが食べた残骸がイソギンチャクの栄養源となります。

- キンチャクガニのメリット

毒のあるイソギンチャクを振りまわることで、捕食者から身を守る - イソギンチャクのメリット

キンチャクガニが食べた残骸が栄養源

ハサミに付いたイソギンチャクが無くなっても大丈夫!

ポンポンは再生さえる

キンチャクガニは、片方のポンポン(イソギンチャク)を無くしても、残ってるポンポンを二つに裂いて同様のクローンをつくるようです。もし、左右両方のポンポン(イソギンチャク)を無くしたら、他のキンチャクガニからポンポンを奪い取りクローンを作ります。(参考:カニがイソギンチャクのクローン作り共生維持か)

魚のお掃除屋さん「ホンソメワケベラ」と魚達

魚のお掃除屋さんで有名なのが、ホンソメワケベラ。

大きな魚とホンソメワケベラはお互い依存しない、任意共生関係(Faculative)にあります。

ホンソメワケベラにとって、大きな魚の体に付いた寄生虫は貴重な栄養源。

彼らは、大きな魚の体に付いた寄生虫をくまなく食べてお掃除します。

大きな魚達はホンソメワケベラにお掃除してもらう事で体を綺麗に保つことができるんです。

マンタがクリーニングステーションにやって来る意味が分かった!

ホンソメワケベラはいろんな種類の魚達をお掃除します。

(動画はこちら)

クリーナーシュリンプと魚

小さなエビにも、お掃除屋さんはいます。

クリーナーシュリンプは、魚の体に付いた寄生虫を食べながら掃除します。

代表的なのが、アカシマシラヒゲエビ、ホワイトソックス、オトヒメエビ、スザクサラサエビなど。

一緒にいることでお互い利益を得ますが、依存はしてません。

任意共生(Faculative)関係です。

いつもは狂暴なウツボも、この小さなエビには危害を与えません。

気持ち良さそうにお掃除してもらってます。

マンボウとチョウチョウウオ・タテジマキンチャクダイ・海鳥の関係

(動画はこちら)

ダイバーなら一度は見てみたいのが「マンボウのクリーニングシーン」

マンボウの体には約50種類の寄生虫が付いいて、これらを追い払う為、マンボウは大きく水面までジャンプしたり、

クリーニングステーションと呼ばれる場所にやってきます。(バリ島マンボウの秘密に迫る!)

水面までジャンプしたマンボウを待ち構えているのは「海鳥」です。

海鳥はマンボウの体に付いた寄生虫を素早く食べマンボウの体を掃除します。

マンボウは寄生虫を掃除してもらう為、クリーニングする魚が集まる「クリーニング・ステーション」にやって来ます。

そこでで待ち構えているのは、ハタタデダイやタテジマキンチャクダイといったサンゴ礁に住む魚。

マンボウは彼らに体に付いた寄生虫を食べてもらい体を綺麗にします。

魚の片利共生

「片利共生」とは、異なった種の生物が一緒に生活するうえで、一方は利益を受けるが、もう一方は利益も害もない

魚の片利共生関係|10例ご紹介

| 片利共生10例 Commensalism | |

|---|---|

| コバンザメと大きな魚 (サメやウミガメなど) | 大きな魚はコバンザメに移動手段や餌のおこぼれを提供するが、利害なし。 ただ、コバンザメは大きな魚の体に付いた寄生虫を食べ、お掃除をしているという見解もあり、相利共生という意見も多くある。 |

| ウミウシカクレエビとジャノメナマコ | ジャノメナマコはウミウシカクレエビに住処と移動手段を提供するが、 利害なし。ただ、一部にウミウシカクレエビはナマコの体に付いた寄生虫を食べてお掃除しているという説もある。 |

| ミズガメカイメンとサクラコシオリエビ | ミズガメカイメンは住処を提供するが、利害なし。 |

| バンガイカーディナルフィッシュ(イシモチ類)とガンガゼ | ガンガゼは住処を提供するが、利害なし。 バンガイカーディナルフィッシュは、毒のガンガゼの近くにいることで捕食者から身を守る。 |

| バサラカクレエビとウミシダ | ウミシダは住処を提供するが、利害なし。 バサラカクレエビは、家主(ウミシダ)の色に合わせて住むことで捕食から身を守る。 |

| コマチコシオリエビとウミシダ | ウミシダは住処を提供するが、利害なし。 コマチコシオリエビは、家主(ウミシダ)の色に合わせて住むことで捕食から身を守る。 |

| ムチカラマツと小さなエビ3種 (ムチカラマツエビ・キミシグレカクレエビ・ビシャモン) | ムチカラマツは住処を提供するが、利害なし。 |

| ムチカラマツとガラスハゼ | ムチカラマツは住処を提供するが、利害なし。 |

| ムチカラマツとイボイソバナガニ | ムチカラマツは住処を提供するが、利害なし。 |

| ピグミーシーホースとMuricellaシダ | Muricellaシダはピグミーシーホースに住処を提供するが、利害なし。 |

コバンザメと大きな魚(ジンベエザメ・ウミガメ)

コバンザメは、大きな魚の体に張り付き、移動手段として利用します。さらに、餌のおこぼれにもありつけもします。

また、大きな魚に張り付くことで捕食者から身を守ることもできます。

一般的には、大きな魚達には得い利益も害もないため、片利共生とされています。

しかし、コバンザメは大きな魚の体についた寄生虫を食べる?という見方もあり、これが相利共生にあたいするのでは、という見方もあります。

ウミウシカクレエビとジャノメナマコ

(動画はこちら)

一般的にウミウシカクレエビとナマコやウミウシは片利共生と言われてます。

ウミウシカクレエビはジャノメナマコやウミウシに付き、外的から身をまもります。

また、餌を探す為の移動手段としても利用します。

ウミウシカクレエビはナマコにくっ付き楽々移動。

餌を見つけたら宿主のジャノメナマコから降り、また別の宿主に乗り換えます。

ナマコにとって、小さなエビが体に付着したところで利益も害もないです。

こちは、オオエラキヌハダウミウシとカンランウミウシについたウミウシカクレエビ。

ウミウシカクレエビは本当にただ乗りしているだけなのかな?

実は、相利共生という見方もあるんだよ。

ウミウシカクレエビは、ナマコやウミウシの体についた寄生虫を食べ、お掃除してあげているのでは?という見方。

ミズガメカイメンとサクラコシオリエビの関係

(動画はこちら)

大きなミズガメカイメン。

バリ島でも、いろんなダイビングスポットで見られます。

ミズガメカイメンのヒダの奥を覗くとサクラコシオリエビを見つけることが多いです。

サクラコシオリエビは、ミズガメカイメンのヒダの奥に住みことで身を守ります。

一方、宿主(ミズガメカイメン)は住処を提供するだけで、無利無害です。

バンガイカーディナルフィッシュとガンガゼ

(動画はこちら)

ガンガゼの長く伸びた棘(トゲ)の先には毒があります。

イシモチ類は毒を持つガンガゼの近くに住むことで、捕食者から身を守ります。

一方、ガンガゼは住処を提供するだけで、無益無害。

写真は「バンガイカーディナルフィッシュ・Banggai Cardinalfish」というイシモチ系の魚です。

インドネシアのスラベシ州中部、バンガイ諸島の固有種の1つ。

世界中でバンガイカーディナルフィッシュが見られるのは、インドネシアのバンガイ島、レンベとバリ島シークレットベイ

だけです。

ガンガゼの目のように見える肛門あたりに、沢山バンガイカーディナルフィッシュの赤ちゃん達が集まってます。

バサラカクレエビとウミシダの関係

カモフラージュの達人と呼ばれているバサラカクレエビは、ウミシダを好んで住処とします。

宿主ウミシダの色に合わせ体の色を変え、見つかりづらくすることで捕食者から身を守ります。

ウミシダは住処を提供するだけで、無益無害です。

バリ島には沢山違った色のウミシダが生息します。

それぞれ覗いてみると、宿主の色と同化して住むバサラカクレエビを見ることができますよ。

コマチコシオリエビとウミシダの関係

ウミシダと共生するのはバサラカクレエビだけではありません。

コマチコシオリエビと言うヤドカリの仲間もいます。

彼もまた、宿主であるウミシダの色に体の色を合わせ、隠れるように暮らしてます。

捕食者から身を守る手段ですね。ウミシダは無益無害です。

ムチカラマツと共生するエビ3種

トランベンやアメッドの砂地や、ムンジャンガンのドロップオフでダイビングをすると、針金のように長く伸びたムチカラマツとうサンゴを目にします。

ムチカラマツをよく見ると、ここを住処とする小さなエビを見かけることがあります。

彼らもまた、宿主の色と体の色を合わせ、ポリプの中にひっそり隠れています。

ムチカラマツは小さなエビ達に住処を提供するだけで、無利無害です。

ムチカラマツとガラスハゼの関係

ムチカラマツはガラスハゼにも住処を提供してます。

ムチカラマツと共生するイボイソバナガニ

(動画はこちら)

ちょっと風変わりなイボイソバナガニを見かけるとこもあります。

ピグミーシーホースとMuricella シダ

ダイバーに人気の高いピグミーシーホースはMuricellaというシダにつきます。

写真を見てわかる通り、ピンクのMuricellaシダにはピンクのピグミーシーホース。

黄色のMuricellaシダには黄色のピグミーシーホースが住んでいます。

彼らはカモフラージュの達人。

大きなMuricellaシダに世界最小といわれるタツノオトシゴ(ピグミーシーホース)を探すのは結構難しいですね。

寄生(Parasitism)ってなに?

ここからは怖い説明です。

寄生とは、一方にだけ利益が生じ、もう一方に害を与える関係

ウオノエ|吸血鬼より怖い寄生虫

ウオノエ科の寄生虫ですが、吸血鬼より怖いですね。

(学名:Cymothoa exigua, 英名:Tongue-eating louse

魚の鰓から体の中に入り込み、魚の舌に定着し舌の血管から血液を吸い取ります。

血液を吸い取られた魚の舌はしおれてしまいます。

ウオノエは、しおれて取れてしまった魚の舌に成り代わり、そのまま居続けるんです。

ツイッターの写真はムラサキ色のウオノエです。

クマノミの口の中に入り込んでます。

海洋生物の捕食(Predation)関係ってなに?

水中世界は平和な関係だけではないですね。

動物もしばしばお互いを傷つけます。

捕食とは捕食者が獲物をとって殺してしまうことです

海の「殺し屋」シャチ

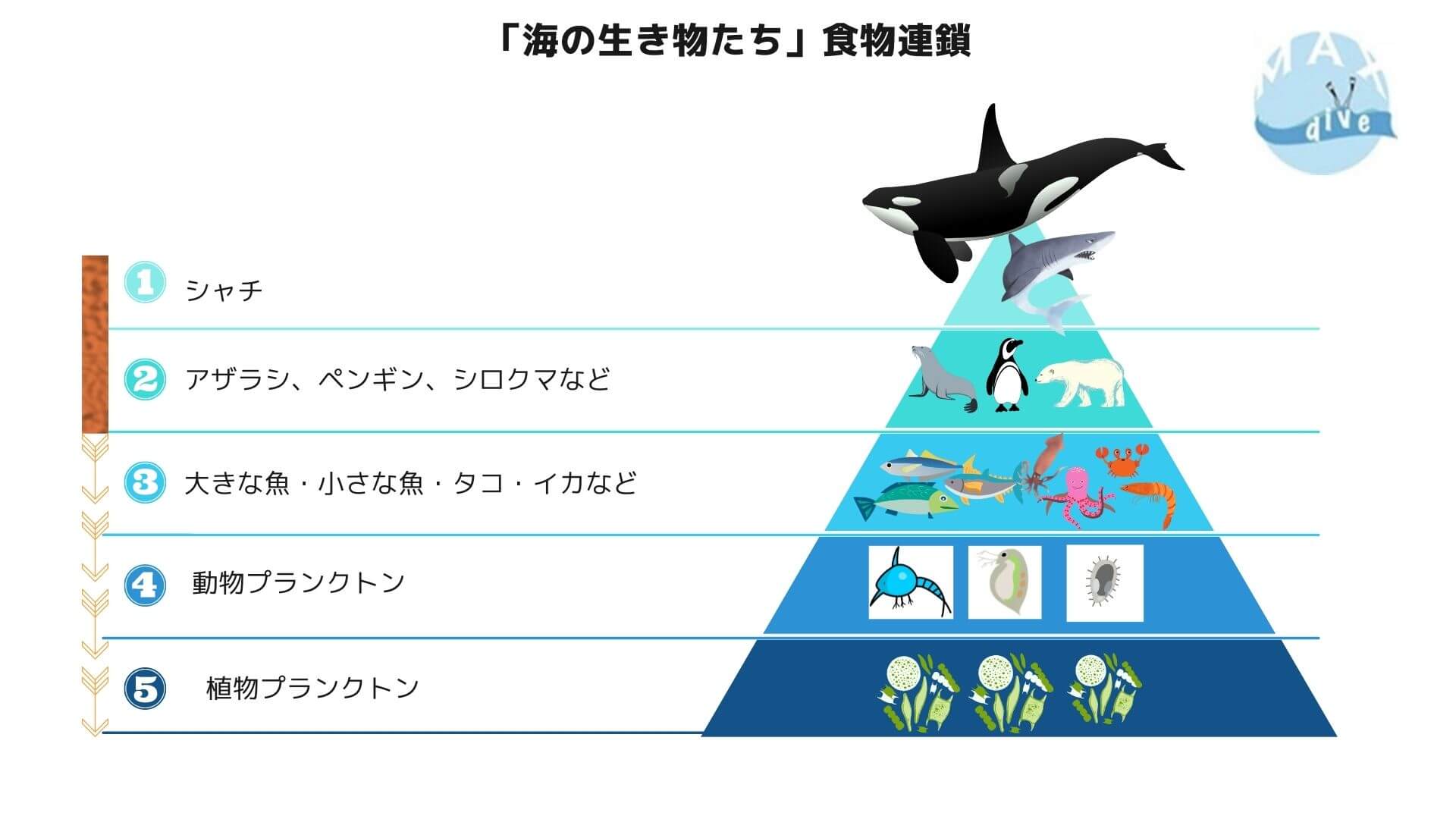

海の捕食者トップはシャチ。

シャチは他の多くの海洋生物をつかまえ、食べてしまいます。

ただし、シャチは他の捕食者に食べられることはありません。

シャチは植物連鎖の頂点にいるってこと?

そうだよ!シャチは「海の殺し屋」

ジョーズで有名なホオジロザメまで食べてしまうだよ。

競争(Competition)海洋生物の闘争とは?

最後は「競争」です。

競争とは、限られた資源をめぐって戦います。

その戦いは、同じ種のメンバー間(種内競争)であったり、異なる種間(種間競争)で発生する場合もあります。

調べてみると、

「サンゴと海綿」、「サンゴ同士の場所争い」、「赤ウニと紫ウニ戦い」

サンゴの光と空間を巡っての戦い

サンゴの成長に大切なのは「太陽の光エネルギー」

ブログの「相利共生」でも明記しましたが、サンゴは褐虫藻と絶対的相利共生関係にあります。

サンゴの体内に住む褐虫藻は太陽の光を浴び、光合成することでサンゴの成長を助けます。

サンゴが成長し、隣り合ったサンゴとぶつかると「光と空間を巡っての縄張り争い」が始まります。

サンゴはクラゲやイソギンチャクと同じ刺胞動物。

サンゴは毒針が入った刺胞(しほう)を攻撃時に使います。

サンゴは動けません。

成長のスピードの速いサンゴは、小さなサンゴの上を覆いかぶさって太陽の光を確保します。

ただ、成長スピードの遅いサンゴは、日当たりスペースを確保する為、刺胞を使って隣のサンゴを攻撃します。

まとめ|思うこと

ダイビングと海の生き物たちの関係

水中写真や動画を撮り始めると、自然とに魚の行動パターンに興味が沸いてきます。

海の生き物たちは、食物連鎖という大きなむピラミッド型の社会の中でつながっています。

普段あまり気にしない藻類も、実は魚たちの世界で重要な役割を果たしているのです。

バリ島の海は魚影が濃いことで知られています。

これだけ多種多様な魚が生息しているのは、豊富なプランクトンが海中に存在しているおかけです。

海の生き物達について深く知ることで、より敬意をもって接する気持ちが生まれるでしょう。

そして、ダイビングを楽しむうえで大切なのは、「いかに海の生き物に負担をかけずに潜るか!」という意識です。

魚たちの「共生」「捕食」「競争」関係を知り、愛と敬意を持ってダイビングを楽しみましょう!

きっと、もっと海が好きになりますよ。

参考: