バリ島にマンボウが現れる理由|湧昇流と気候変動を徹底解説

2023年、バリ島では例年よりも早くマンボウが観測されました。そして、本格的なマンボウシーズンに入ると、連日のようにマンボウ・フィーバー!

驚くべきことに、一回のダイビングで1匹や2匹ではなく、時には10匹近くのマンボウに遭遇する日もありました。

例年以上に多くのマンボウが、長期間にわたって観測されたのです。

なぜ、これほどのマンボウがバリ島に集まったのでしょうか?

その鍵を握るのが湧昇流と気候変動です。

今年は、8年ぶりに「エルニーニョ」と「正のインド洋ダイポール現象」が同時発生しました。この影響で湧昇流が強まり、冷たい海水とともにマンボウが集まりやすい環境が生まれたのではないかと考えられます。実際、2019年にも似たような現象が観察されました。

本記事では、

- 湧昇流の仕組みとマンボウとの関係

- 気候変動(エルニーニョ・インド洋ダイポール)の影響

- バリ島でのマンボウ出現頻度の変化

これらのポイントに焦点を当て、詳しく解説していきます!

湧昇流(ゆうしょうりゅう)の重要性と仕組み

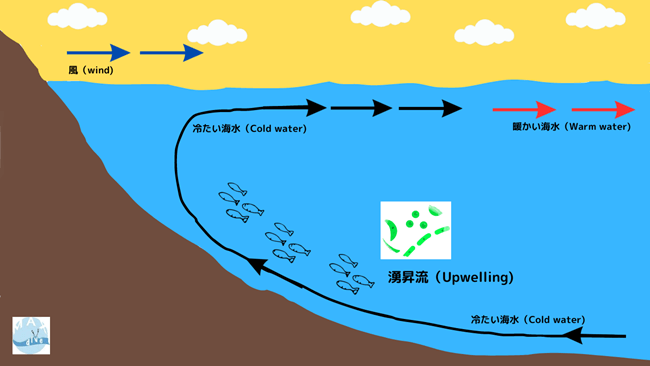

湧昇流(Upwelling) とは、海の深い部分から栄養豊富で冷たい水が海面へと上昇する現象です。特に 沿岸湧昇流 がよく見られ、海の生態系にとって重要な役割を果たします。

湧昇流が発生するメカニズムには、風と地球の自転(コリオリの力)が関係しています。

例えば、風が沿岸に沿って吹くと、エクマン輸送の影響で海水が沖へ押し出されます。

その結果、表層の水が移動した空間を埋めるように、深層の冷たく栄養豊富な水が上昇し、湧昇流が発生するのです。

北半球ではエクマン輸送により海水は風向きの右方向へ、南半球では左方向へ移動するため、沿岸から沖へ水が移動しやすくなります。これにより、プランクトンが豊富になり、それを求めて多くの魚が集まります。

実は、湧昇流が発生する海域は全海洋のわずか0.1%しかありません。しかし、この小さな領域が世界の漁業生産のほぼ半分を支えているのです!

湧昇流が生じると、深層の栄養豊かな水が表層に流れ込み、そこに多くの魚が集まります!

湧昇流とプランクトンの関係

湧昇流が発生すると、海中の栄養分が表層に供給され、そこに住む生物に大きな影響を与えます。そのため、世界各地で湧昇流に関する研究が進められています

研究者たちは、主に海表面温度(SST)やクロロフィル-a濃度(植物プランクトンの量)を測定し、湧昇流の発生地点やその特性を調べています。

調査の結果、 海面温度が低く、クロロフィル-a濃度が高い海域では湧昇流が発生しやすい ことが明らかになっています。

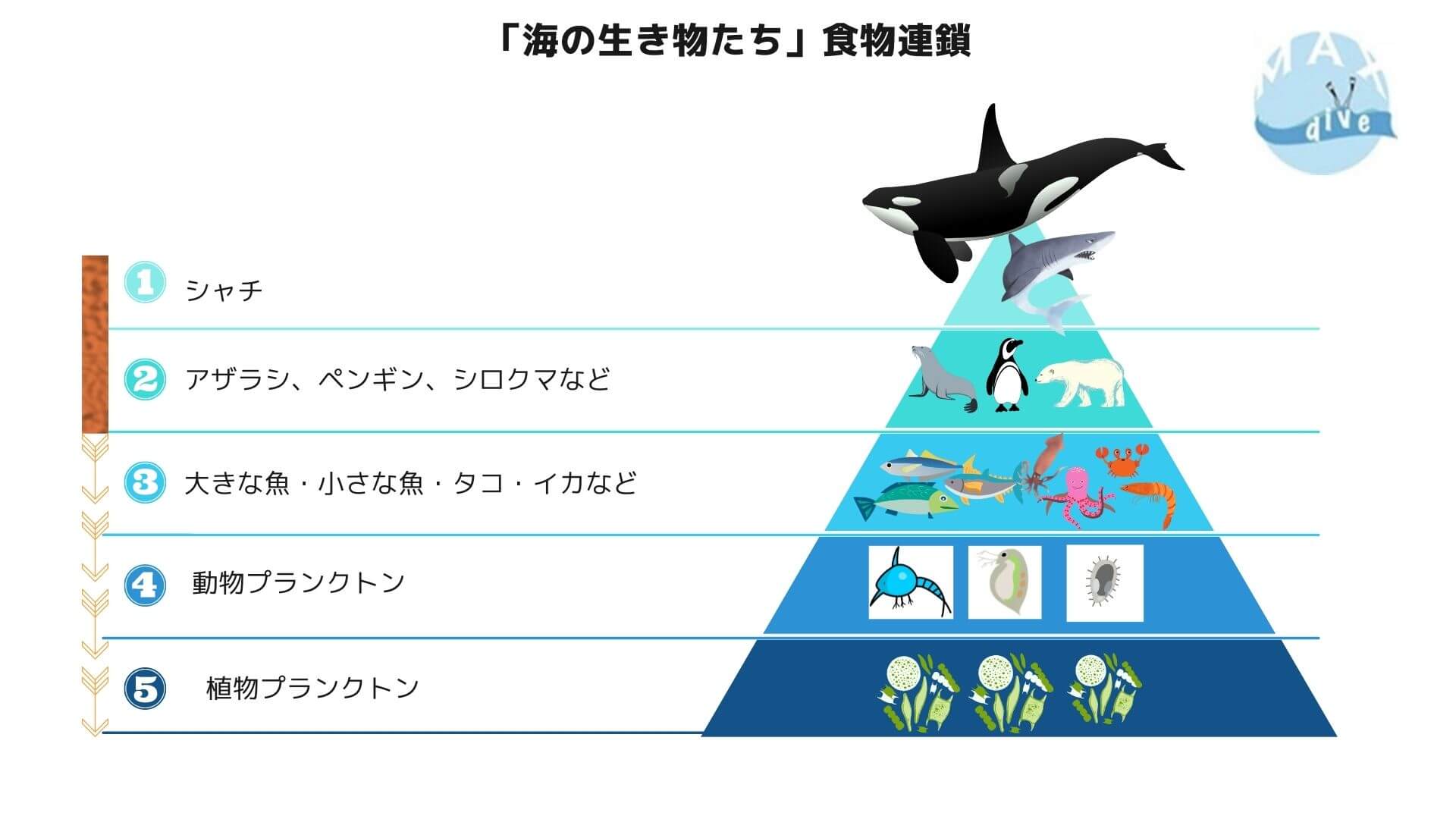

湧昇流によって植物プランクトンが増えると、それを餌とする 動物プランクトン も集まり、その動物プランクトンを食べる 小魚たち も群がるようになります。そして、その小魚を狙って大型生物がやってくるのです。マンボウが大好きなプランクトンも、この海の豊かな食物連鎖の一部として湧昇流の恩恵を受けています。

このように、 湧昇流は海洋生態系の基盤を支える重要な役割を果たしている のです

インドネシアで湧昇流が発生する地域と時期

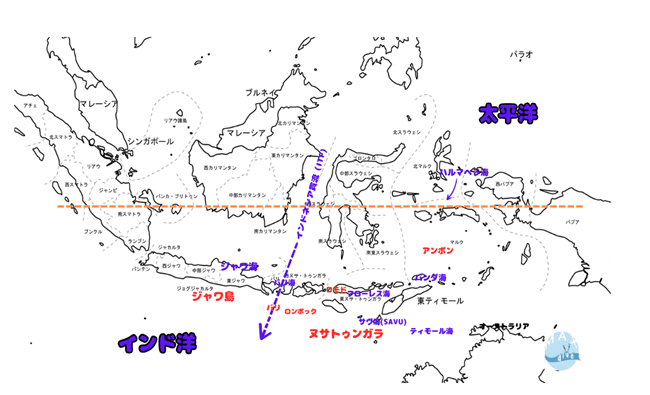

インドネシアは赤道直下の熱帯地域に位置し、地理的条件から季節風(モンスーン)の影響を大きく受けます。

そのため、湧昇流は、主に6月〜10月に発生します。

特に、南東モンスーン(southeast monsoon) が吹くこの時期には、海岸沿いのエクマン輸送によって深層の冷たい栄養豊富な水が表層へと沸き上がります。この現象は、ジャワ島南部からバリ島、東ヌサ・トゥンガラ(NTT)地域にかけて特にはっきり現れます。

ウダヤナ大学水産学部の研究によると、2002年から2018年までの17年間のデーターから、湧昇流は毎年ほぼ同じパターンで発生し、6月に始まり、8月にピークを迎え、11月には終息することが確認されています。

一方、12月から5月の間は風向きが変化し、湧昇流は発生しません。

また、海面温度(SST)の年間変動も湧昇流と密着に関係しています。最も高くなるのは2月~4月にかけてで、この時期の海面温度は28.7℃~30.2℃に達します。

しかし、南東季節風(southeast monsoon) の影響を受ける6月〜9月の海面温度は平均24℃〜28℃と最も低くなります。特に、ジャワ島南部から東ヌサ・トゥンガラにかけては、他の海域と比べても明らかに水温が低くなることが分かっています。

湧昇流が発生すると、冷たく栄養豊富な水が表層へと供給されるため、植物プランクトンの増殖を促します。これに伴い、クロロフィル-a濃度が増加し、動物プランクトンや小魚が集まり、それを捕食する大型魚や海洋生物も活発に活動します。実際に、バリ島の南部から東ヌサ・トゥンガラにかけては、湧昇流が強まる時期にクロロフィル-a濃度が顕著に上昇することが確認されています。このように、湧昇流は海洋生態系全体に影響を与える重要な現象であり、漁業資源の豊かさや観光業にも深く関わっています。

湧昇流の発生時期とエルニーニョ現象には関連があり、エルニーニョの年には湧昇流が強まることが研究で明らかになっています。

湧昇流が発生する条件

🌬 南東モンスーン(Southeast Monsoon)

- 6月〜10月に吹く南東風が沿岸の海水を沖へ移動させる

- その結果、深層の冷たい栄養豊富な水が湧き上がる(エクマン輸送)

- ジャワ南部〜バリ島〜東ヌサ・トゥンガラ(NTT) の沿岸で特に顕著

湧昇流の年間パターン

ウダヤナ大学の研究(2002年〜2018年) によると…

- 6月 湧昇流が始まる

- 8月 ピークを迎える

- 11月 終了

- 12月〜5月 季節風の影響で湧昇流が消失

海面温度(SST)の変化

- 最も高い時期 2月〜4月(SST 28.7℃~30.2℃)

- 最も低い時期 8月〜9月(SST 24℃〜28℃)

- 南東モンスーン期(6月〜8月) には特にジャワ南部~NTTでSSTが低下

クロロフィル-a濃度の変化(植物プランクトンの増加)

- 湧昇流が強まる6月以降、南部ジャワ~バリ島~東ヌサ・トゥンガラで増加

- これにより、動物プランクトン、小魚、そしてマンボウのエサとなる生物が集まる

エルニーニョとインド洋ダイポール現象が湧昇流に与える影響

インドネシアは世界有数の群島国であり、熱帯地域に位置するだけでなく、2つの大陸(アジアとオーストラリア)と2つの海(太平洋とインド洋)に囲まれています

そのため、エルニーニョ(ENSO:エルニーニョ南方振動)やインド洋ダイポール現象(IOD)といった大気・海洋現象の影響を受けやすく、特にインドネシア南部の海域に大きな影響を与えるます。

エルニーニョが発生すると、東太平洋から西に吹く貿易風の勢いが弱まり、インドネシア近海に溜まっていた暖かい海水が東に移動しはじめます。インドネシア近海では、移動した暖かい海水を補うために深層から冷たい水が沸き上がり(湧昇流)、栄養豊富な海域が形成されます。

では、エルニーニョとインド洋ダイポール現象は、インドネシアの沿岸湧昇流にどのような影響を与えるのでしょうか?

エルニーニョと湧昇流の関係性

ウダヤナ大学の調査によると、強いエルニーニョが発生すると、海面温度(SST)が3℃以上底下し、クロロフィル-a濃度が上昇すると確認されています。

エルニーニョ・南方振動(ENSO)がジャワ南部から東ヌサ・トゥンガラ(NTT)地域で起こる湧昇流の強さに影響を与えます。調査結果では、海洋温度とENSOの相関係数が-0.78、 クロロフィル-a濃度とENSOの高い相関を示していました。

つまり、エルニーニョが強まると海面温度は下がり、湧昇流が強まり、プランクトンの増加につながるのです。

また、エルニーニョの強弱によって湧昇流の発生時期や強度が異なります。

- 2003年・2005年の弱いエルニーニョでは、7月に湧昇流が発生し、10月には減少。

- 2015年の強いエルニーニョでは、湧昇流は6月から9月まで継続的に増加し、11月以降に弱まりました。

- エルニーニョが発生しない年は、弱い湧昇流しか発生しませんでした。

さらに、エルニーニョとラニーニョが発生した時期の海面温度(SST)とクロロフィル-a濃度を比較すると、明らかに違いが現れます。

- 強いエルニーニョが発生した年のSSTは25.8℃、クロロフィル-a濃度は0.6mg/m³。

- ラニーニャが発生した年のSSTは29℃、クロロフィル-a濃度は0.15mg/m³。

つまり、エルニーニョが発生すると海面温度が低下し、クロロフィル-a濃度が大きく増加することが分かっています。

正のインド洋ダイポール現象の影響

2022年にマレーシアの大学が発表した資料によると、正のインド洋ダイポール現象(IOD)はエルニーニョと同じ傾向を示し、負のインド洋ダイポール現象(IOD)はラニーニョと似た傾向を示しました。

正のインド洋ダイポール現象(IOD)期には、湧昇流の強度が特に6月~11月に増し、負のIOD期には強度が低下します。

クロロフィル-a濃度もエルニーニョ現象時と同じパターンが見られまが、その値はエルニーニョ時より高くなってます。これは、特に南東モンスーン時期には、正のインド洋ダイポール現象がエルニーニョよりも強い影響を及ぼすためです。

エルニーニョ・南方振動(ENSO)や正のIODが発生すると、通常以上に湧昇流が強まり、海面水温が低下し、クロロフィル-a濃度が上昇します(植物プランクトンの増加)。この影響は広範囲に及び、海洋環境の変化を引き起こします。

エルニーニョと正のインド洋ダイポール現象は湧昇流に大きな影響を与え、特定の地域で海水温度とプランクトンの量の変動がはっきり観察されました。

ヌサペニダ南部に発生する湧昇流とマンボウ出現の関係

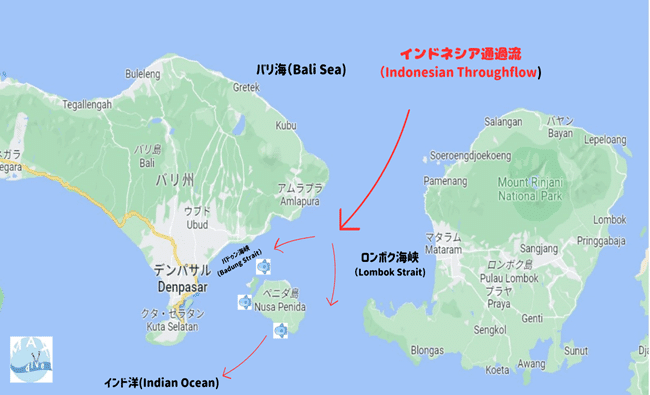

ヌサペニダの海域は、北部でロンボック海峡、南部はインド洋と接しており、

太平洋とインド洋を結ぶインドネシア通過流(Indonesian Through Flow)の影響を受けています。

これにより、太平洋からインド洋へと海水が流れ、海面温度の変化やプランクトンの移動が発生すると考えられています。

この海域では、7月~10月にかけて湧昇流が発生し、8月から9月にピークを迎えます。

この時期は、ヌサペニダのクリスタルベイでマンボウの出現率が最も高くなることと一致しています。

湧昇流による低い海面温度(SST)と高いクロロフィル-a濃度が、周辺地域でマンボウの活動を活発化させる要因と考えられます。

インドネシアのディポネゴロ大学水産学部と水産省は、2011年6月から2014年12月にかけて、MODIS(衛星データ)とHOBO U20 (水温測定装置/バルク) 2つを用いてヌサペニダ南部の海面温度を調査しました。HOBO U20はクリスタルベイの水深8メートルの場所に設置され両データの間に高い相関関係が見られました。

調査結果では、

- 海面温度が最も高いのは1月(平均27.3℃)

- 最も低いのは9月(平均25.8℃、最低24.5℃)

- クロロフィル-a濃度は最大2.5mg/m³に達し、海面温度の変動も大きい

また、また、ヌサペニダ南部の海面水温(SST)は、ロンボック海峡やバドゥン海峡よりも一般的に低い傾向にあります。しかし、2013年と2014年は例外的に水温が高めでした。この要因として、ITF(インドネシア通過流)が運ぶ暖かい水の影響が考えられます。

このように、湧昇流の発生が海面水温を低下させ、クロロフィル-a濃度を上昇させることで、マンボウの生息環境に影響を与えていることが分かります。

マンボウダイビング:2023年の特徴

今年のマンボウシーズンでは、水温が通常より低い日が多くありました。特徴的だったのは、水面の温度は25℃〜26℃と暖かいものの、潜水すると直ちに冷たい水に直面したことです。

エルニーニョと正のインド洋ダイポール現象が同時発生したため、深層からの冷たい水がより広い範囲に広まったと考えられます。

8月と9月、マンボウシーズンのピーク時には、ヌサペニダでほぼ月の2/3をダイビングしました。

マンボウを観察したポイントの平均水温は20℃で、深度は20メートルから35メートルの範囲でした。

特にクリスタルベイとマンタポイントで多くのマンボウが観察されました。これは、これらのポイントでのダイビング回数が圧倒的に多かったことも理由の一つでしょう。

マンボウの謎解きはこれからも続く

ヌサペニダでのマンボウ・シーズンは、一年のうちわずかな期間しかありません。

そのため、この時期に多くのマンボウを観察できることは、ダイバーにとって貴重な体験となります。

今年はエルニーニョと正のインド洋ダイポール現象が同時に発生し、湧昇流が強まったことで、より多くのマンボウを観測できたのかもしれません。

しかし、エルニーニョ現象はインドネシアに干ばつをもたらします。乾季が長引き、降水量が減少し、農作物の不作が深刻化するほか、森林火災のリスクも高まります。

「深度と水温がマンボウの出現に影響を及ぼす割合は22.7%で、残りの要因は、クリーニングフィッシュの存在、餌、気候条件などによる」とする調査結果もあります。

マンボウは餌を求めて深海を旅し、広大な海域を移動します。バリ島でタグ付けされたマンボウが、遥かアロールで発見されたという話もあります。

私たちダイバーは、決められた深度と範囲内でしか行動できませんが、マンボウは私たちの想像を超える広大な領域を旅しているのでしょう。

マンボウには多くの謎が秘められています。これからも楽しみです。

※参考:

- ANALISIS POLA SEBARAN AREA UPWELLING di SELATAN INDONESIA

- Upwelling Variability along the Southern Coast of Bali and in Nusa Tenggara

- Sunfish’s (Mola spp.) Habitat Characteristics on their Appearance at Dive Tourism Depths in Nusa Penida Waters, Bali

- Upwelling Variability in Southern Indonesian region derived from Remote Sensing Data

- Ocean currents – Type of Upwelling

- The Correlation of Upwelling Phenomena and Ocean Sunfish Occurrences in Nusa Penida, Bali