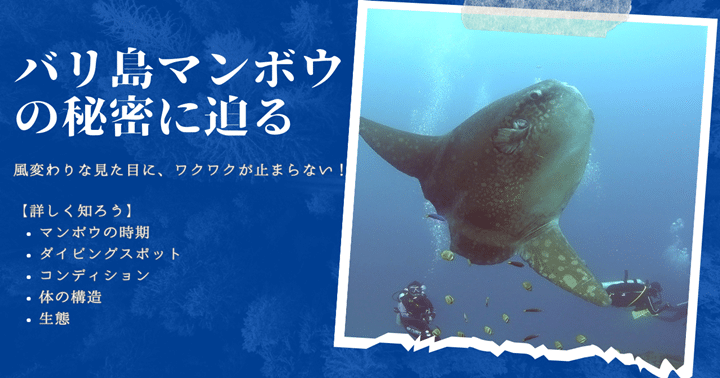

バリ島マンボウの秘密に迫る!

バリ島のダイビングといえば、マンボウ(Mola Mola)!

特に7月~10月は、「マンボウシーズン」として世界中のダイバーが集まる特別な時期です。

この季節、南東モンスーンによって発生する湧昇流(ゆうしょうりゅう)が冷たい深海の水を押し上げ、

マンボウたちが浅場へと浮上します。

そして、彼らを待ち構えているのが、クリーニングフィッシュのハタタテダイ。

マンボウの大きな体についた寄生虫をせっせと掃除し、気持ち良さそうにクリーニングされる姿はまさに圧巻!

このシーンを見るのは、ダイバーなら誰でも憧れる「Bucket List/バケットリスト」のひとつ。

この時期、バリ島の海はマンボウを求めるダイバーで賑わいます。

そんな神秘的なマンボウですが、その風変わりな姿には以外な秘密が隠されているのです。

一緒にマンボウの生態を深堀していきましょう!

バリ島でマンボウの遭遇率が高いダイビングスポットとコンディション

バリ島でマンボウの遭遇率が高いダイビングスポットは、ヌサペニダ周辺とテペコン・ミンパン周辺にあります。

マンボウと水温の関係:湧昇流がカギ

マンボウは一般的に水温が低く、深い場所で目撃されることが多いです。

その理由は、マンボウの出現と湧昇流(ゆうしょうりゅう)に密接な関係があるためです。

なぜなら、マンボウの出現と湧昇類には密接な関係があるからです。

湧昇流は、海の深層から冷たく栄養豊富な水を上昇させる現象で、マンボウを引き寄せます。

この時期、マンボウが見られるダイビングポイントでは水温が20℃を下回る日もあり、時には16℃まで下がることもあります。

一方で、ヌサペニダ北側の比較的水温が高いエリア(24℃~27℃)にもマンボウが出没することがあります。そして、クリスタルベイの水深9メートルで泳ぐマンボウを見ることもあります。

マンボウ出現率に影響する要素

ヌサペニダでマンボウの行動を調査した研究では、マンボウ出現の約22.7%が水温と深度に関係していると報告されています。

そして、残り77.3%はいかの要素に影響されると考えられています。

- マンボウと共生する魚の存在(ハタタテダイ、ミゾレチョウチョウウオやタテジマキンチャクダイなど)

- クラゲやプランクトンの量(マンボウの主食)

- 潮流や海流の状態

つまり、水温や深度だけでなく、エコシステム全体がマンボウの出現に関わっているのです。まだまだ神秘に包まれた生き物ですね!

マンボウの行動調査:衛星タグによる追跡データ

2016年には発表されたOcean Sunfish Researchの研究では、バリ島で4匹のマンボウ(former Mola Ramse)にポップオフ・サテライト(衛星)タグをつけ、その行動を分析しました。

調査結果のポイント

- 温度範囲は10度〜27.5度と広く

- マンボウの生息深度の傾向:

→50%が50m~250m

→45%が50mより↑(比較的アサイエリア)

最大で400mの深さまで移動した記録あり

このデーターからも、マンボウは単純に「深場の魚」ではなく、環境条件がそろえば浅瀬にも浮上することがわかります。

マンボウの種類:バリ島で見られウシマンボウは?

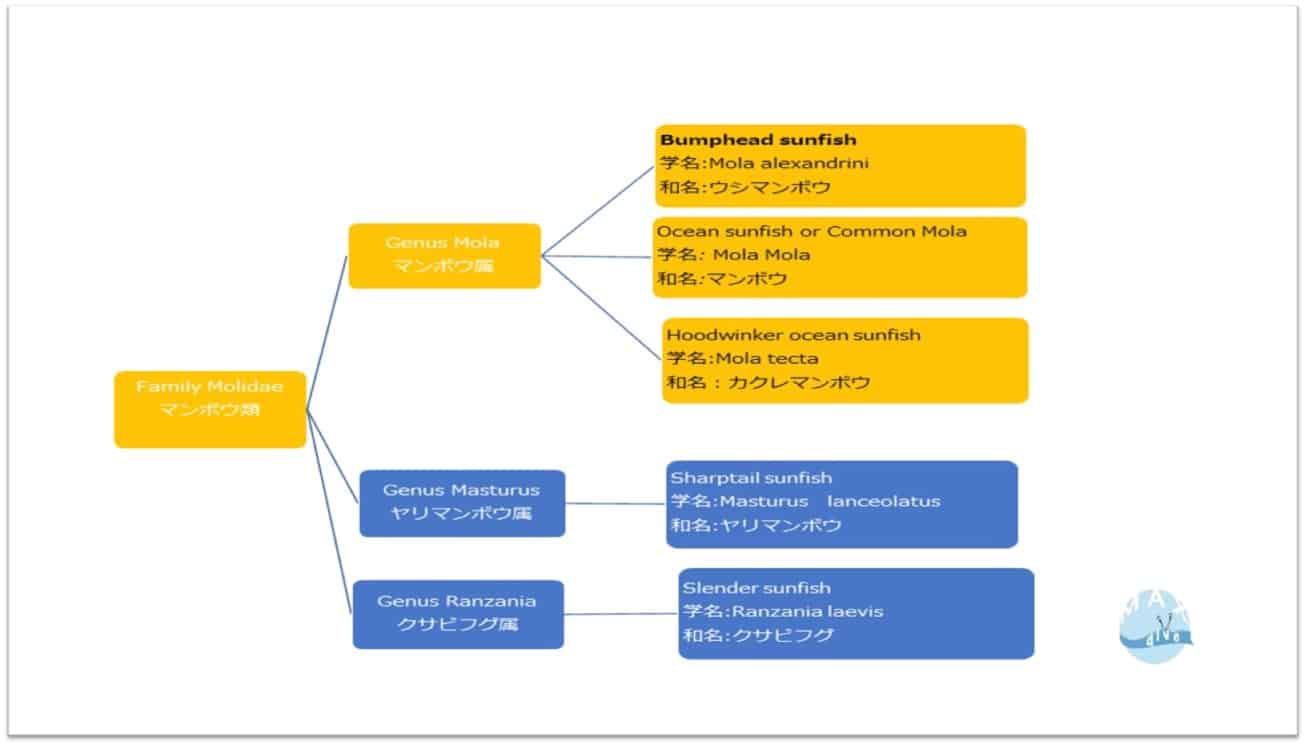

マンボウはフグ目マンボウ科マンボウ属に分類される魚で、世界最大級の硬骨魚です。

最も近い親戚は、ボックスフィッシュやモンガラカワハギといったフグの仲間。

サイズはまったく違いますが、小さな口が特徴的ですね

マンボウは3種類

マンボウの種類

| 和名 | 英名 | 学名 |

|---|---|---|

| ウシマンボウ | Bumphead sunfish | Mola alexandrini |

| マンボウ | Ocean sunfish | Mola Mola |

| カクレマンボウ | Hoodwinker ocean sunfish | Mola tecta |

バリ島で見られるのはウシマンボウ(Mola alexandrini)です。

マンボウは北極・南極を除く世界中の海で見られますが、ウシマンンボウは特に大きく成長する種類です。

「ウシマンボウ」と「マンボウ」の違いは?

ウシマンボウとマンボウは、見た目にいくつかの違いがあります。

ウシマンボウとマンボウの違い

| ウシマンボウ | マンボウ | |

|---|---|---|

| 舵ビレ(尾びれのような部分) | 丸みを帯びている | ギザギザしている |

| 頭部の形 | コブのような出っ張りがある | 滑らかな形状 |

2014年時点では、バリ島で見られるマンボウは「Mola Ramsey」と認識されていました。

しかし、2017年の研究で、実は1839年に記載されていた「Mola Alexandrini」であることが判明し、現在はこの名称が正式に使われています。

マンボウのユニークな名前の由来

バリ島では、マンボウのことを「モラモラ(Mola Mola)」と呼びますが、実は「Mola Mola」はマンボウの学名です。

- ラテン語の「Mola」=石臼(いしうす)

→マンボウの丸い体が石臼に似ていることが由来 - 英語名:Ocean sunfish (海の太陽)

- →水面で日光浴する習性に由来

- フランス語・スペイン語では、「Pez luna」「Poisson lune」=「月の魚」

→漁師が水面を泳ぐマンボウを月の光と見間違えた という伝説が由来。

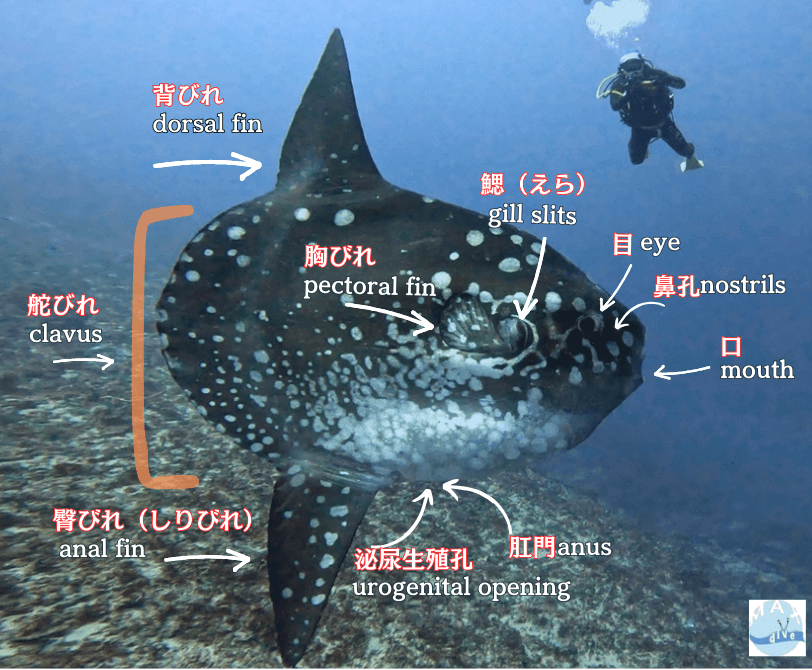

マンボウの特徴的な体のしくみ

マンボウがダイバーに人気なのは、その大きく風変わりな見た目でしょうか?

愛嬌たっぷりの姿は、一度見たら忘れられませんよね。

実はマンボウの体は、他の魚とは違う独特な構造をしています。

マンボウの体の特徴

マンボウの体の特徴は大きな体、長く伸びたヒレと小さな口!

マンボウの体の特徴

| 大きく長い、背ひれと尻びれ | 大きな背びれと長い尻びれを左右同時に振って泳ぐ |

| 尾びれがない | 進化の途中で尾びれを無くし、その変わりに舵びれ(Clavus)がある |

| 小さな胸ビレ | |

| 小さな口 | マンボウの口は開きっぱなし |

| 丸い目 | ・目の周りにしっかしした筋肉があり、瞬きできる ・目が顔の横にあるので、全体を見渡すことができない |

| 鰓(エラ) | 胸鰭の近くにある |

マンボウは他の魚と違う珍しい運動器官を持つ

一般的に魚は骨で支えられ、筋肉を使い、ヒレを動かして泳ぎます。

筋肉は、まるで体を動かすエンジンのような役割を果たしています!

魚の筋肉には3種類あります。

- 平滑筋 → 消化管や血管などの内臓器官にある筋肉

- 骨格筋(体側筋+血合筋)→ 魚肉と呼ばれる部分のほとんどを占める

- 心筋 → 心臓壁にみられる筋肉

しかし、マンボウには骨格筋(体側筋) がありません!

※体側筋肉とは、胴部~尾部にかけて発達している筋肉で、一般的な魚でいうと、我々が美味しく「食べている部分」にあたります。

その代わりに、マンボウは大きな背びれと尻びれを動かすために必要な、発達した筋肉を持ってます。(いわゆるエンガワの部分です。)

マンボウは深海と水面を効率よく行き来するために、進化した大きな背ビレと尻びれをそれを左右に振る事で促進力を得ています。

このユニークな構造のおかげげ、マンボウは、一般的な魚が泳ぐ時に必要な体側筋を持たなくても泳ぐことができるのでしょう!

マンボウは浮き袋なしで泳げるの?

一般的に、多くの硬骨魚は 内臓に浮き袋(ガス嚢) を持ち、中性浮力 を保っています。

しかし、マンボウは硬骨魚に分類されているにもかかわらず、この器官がありません。

では、どのように浮力を維持しているのでしょうか?

マンボウは、軟骨と厚い皮下のゼラチン状の層よって自然な浮力を保っています。

また、鰭(エラ)を横に動かすことで、ホバリングするような動きを行い、水中でバランスを取っています。

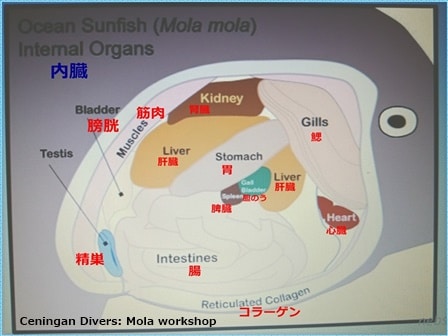

マンボウの内臓には、ちょっと面白い特徴があります。

マンボウの内臓はココナッツのような形をしており、一部の科学者の間では「オーシャンココナッツ」って呼ばれているそうです。

内臓は、体の前方部分に集中しており、体全体の1/3を占めています。

さらに、マンボウの皮膚の下には分厚いコラーゲンの層があります。

この組織の臓器を保護する役割を果たしていると考えられていますが、その正確な機能はま解明されていません。

マンボウってどのように呼吸するの?

マンボウ(Mola mola)は、口とエラを使って呼吸 します。

水中でマンボウが 口をパクパク させているのを見かけることがありますが、これは 口から水を取り込んでいる んですね。そして、その水をエラに通すことで 酸素を吸収 しています。

人間のように肺は持たず、水中でもスムーズに呼吸できる特別な仕組みを持っています。

取り込んだ酸素は血液にのって体中に運ばれ、エネルギーを作るのに使われます。

さらに、一部のマンボウは 皮膚からも酸素を吸収できる と考えられています。

マンボウがゆったり泳いでいても、ちゃんと酸素を取り込んで元気に過ごしているんですね!

マンボウの脳は小さい

マンボウの脳は肝臓より小さいと言われています。

例えば、2000キロの巨大な個体でも、脳の重さはわずか5グラム未満しかありません。

一方で、魚類の中で最も脳が大きい(体の比率)のはマンタです。

マンタは、学習、記憶、感覚統合の能力を持つとも考えられています。

マンボウはユニークな体を持つ一方で、脳は意外なほど小さい魚なんですね。

マンボウに肋骨や背骨はあるのか?

マンボウには肋骨(ろっこつ)はありません。

さらに、脊椎(せぼね)の数はたったの16個しかなく、これはどの魚類の中でも少ない数です。その骨格の大部分は軟骨でできています。

また、くちばしのような口は永久に開いたままになたており、これもマンボウのユニークな特徴のひとつです。

マンボウの不思議な生態

マンボウは、その 愛らしい姿からは想像もできないほど小さく生まれ、成長すると驚くほど巨大になります。

メスは一度に 膨大な数の卵を産む とされていますが、どれだけの個体が成魚になれるのか、その サバイバル率は未だに謎 です。さらに、マンボウの日常の行動パターンや回遊ルートなど、解明されていない生態が多く、この不思議な生き物には まだまだ多くの秘密 が隠されています。

マンボウは3億個の卵を産み、幼生のサイズははずか2.5ミリ

驚くことに、メスのマンボウは3億個の卵を産むと言われおり、

これは、脊椎動物の中で最多です。

しかし、その生存率は約1%以下という説もあれば、0,0003%程とも言われ、非常に低いことがわかります。

マンボウはパートナーを見つけるのが難しいため、交尾の機会を最大限に活かし、一度に大量の卵を産むのでしょうか?

ただ、これらの卵のサバイバル比率は極めて低いのが現実です。

ハッチアウトしたばかりのマンボウは、星のような形をしており、長さわずか2.5ミリ、重さは1グラム未満しかありません。それが成長すると、1000キロになり、世界最大のマンボウは2,743.78キロにも達した記録があります。これはSUV車と同じぐらいの重さです。

マンボウは1日に約1キログラムずつ体重を増やしていると考えられます。

マンボウの食生活:マンボウの好物とユニークな食べ方

マンボウはクラゲ、藻類、動物プランクトン(特に、ゼラチナスゾウプランクトン)を主に食べます。

マンボウの顎(あご)は非常に強く、しかし餌は噛むことはありません。

代わりに、海水と一緒に餌を吸い込み、喉の奥にある歯 (咽頭歯/いんとうし)で細かく砕きます。

その後、餌と一緒に吸い込んだ海水は吐き出すと考えられています。

マンボウは栄養不足にならないよう、ものすごい量を食べなければなりません。

一説によると、1日に体重の1〜3%を摂取する必要があると言われています。

マンボウの共生関係

水中で見られるマンボウの行動の1つに、「クリーニング・シーン」があります。

マンボウの体の中や表面には約50種類の寄生虫がついており、それを掃除するのが、

ハタタテダイ、ミゾレチョウチョウウオ、タテジマキンチャクダイたちのクリーナーフィッシュや、時には海鳥です。

クリーナーフィッシュとマンボウは「相利共生関係」にあります。

彼らはマンボウの体に付いた寄生虫を食べながら、お掃除しているんです。

また、マンボウは寄生虫を振り払うために、猛スピードで水中を移動し、水面へ飛び跳ねることもあります。

バリでカモメがマンボウをクリーニングしている姿はまだ見たことがありませんが、ぜひ一度見てみたいですね!

マンボウの垂直な動きと謎めいた行動

マンボウは餌を求めて数百メートルもの深海に潜ることが知られています。

巨大なマンボウは、深層の冷たい水に耐えるために、特別な温度調整機能を持っていると言われています。

ただし、体が冷えすぎると、海面に浮上して「日光浴」をすることで、再び体を温めるようです。

この「熱再充電」をすることで、マンボウは1日の中で何度も上下の移動する習性があります。

マンボウのタグ付け調査の結果

Ocean sunfishの調査:

25匹のマンボウにタグを付けた調査では、昼間は深場で過ごし、夜になると浅い水域に移動する傾向が見られました。この調査では、マンボウが最大844メートルの深さまで移動したマンボウも報告されています。

台湾(2017~2018年)の調査:

タグ付けらえたマンボウの72%以上がをサーモクライン (温度躍層)の下で昼間を過ごし、夜間は混合層で活動していたことが分かりました。さらに、台湾東部でタグ付けられたマンボウは、148日後に東シナ海に向かって移動し、その後台湾南部南下。最終的に宮古島付近でタグが取り外されたそうです。

カリフォルニアの調査:

一方で、カリフォルニア南部では、マンボウが1日に最大26kmの距離を移動し、ほとんどの時間を水面近く(50メートルより浅い)で過ごすと推測してています。

しかし、台湾での調査ではこのような結果は見られず、地域ごとの行動違いがあるのでしょうか?

マンボウの垂直移動や長距離移動には、まだ多くの謎が残っていますね。

マンボウが絶滅危機に・・・

マンボウは、まさに秘密に包まれた、不思議な魅力を持つ生き物です。

その大きな体と特徴的な外見は多くのダイバーたちを引きつけ、夢中にさせます。

しかし、残念ながらマンボウの個体数は減少しており、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリスト)では絶滅危惧カタゴリーの危急(Vulnerable)に指定されています。

海洋環境の変化がマンボウに与える影響

最近の調査では、マンボウの体内からマイクロプラスチックが検出されたという報告もあります。

これは、海洋汚染がマンボウに与える影響を示しており、海の生態系に係わる重要な問題です。

マンボウについて知識を深めることで、彼らとの出会いはより感動的なものになり、保護への意識も高まります。マンボウの優雅でおおらかな性格を理解することで、私達はより優しい気持ちで海と向き合うことができるでしょう。

マンボウを守るためにできること

マンボウの未来を考えると、私たち一人一人の努力がとても大切です。

- 海洋環境への意識を高める。

- プラスチックゴミを減らす

- 持続可能な行動を心がける

こうした小さな積み重ねが、マンボウを含む多くの海の生き物たちの未来を守ることに繋がるのです。

マンボウダイビング MAXDIVE的 行動規範:Code of Conduct

下記が理解できているダイビングショップとダイビングを行うとマンボウ観察時間がぐっと伸びます。

- マンボウへは常にゆっくりアプローチ

- マンボウ真上から潜行していくと直ぐマンボウは逃げてしまいます!

- クリーニング行動に入る前後はクリーニングがはじまるまで近づこうとしない

- クリーニング行動中にいる時でも、3mは距離をおく(リサーチ対象時は除く)

- クリーニング中ではないが、マンボウがリーフの方へ近づこうとしている時は、遠目から見守る

- 触れようとない。餌付けはしない

- マンボウが驚くので、マンボウの後方や真上では泳がない

- マンボウの下で泳がない。ダイバーの吐く泡がマンボウを邪魔してしまいます。

- マンボウの泳ぐ方向を妨げない(ブロックしない)

- 写真を撮る時フラッシュは極力使用しない(リサーチ対象時は除く)

- 他のダイバーのことを配慮して写真を撮る。マンボウを独占しない

- ガイドの指示にしたがい、マンボウ遭遇時は観察時間をぐっと長く出来るようにしましょう♪

参考:

- Georgina Hay・Mola Mola Workshop

- Bali Ocean Sunfish Research Project

- First evidence of microplastic ingestion in the ocean giant sunfish (Mola mola)

- Horizontal and vertical movement patterns of sunfish off eastern Taiwan

- 【内部形態】フナの筋肉の種類と動き

- Mola Mola Gas Exchange